Moderne und Neue Sachlichkeit

Die Kirche in Paulinenaue – Zum Wirken des Architekten Erwin Rettig

Annett Xenia Schulz ist Diplom-Restauratorin und forscht zusätzlich zur Geschichte der Restaurierung im 20. Jahrhundert.

Auf der Rückseite des letzten Heftes „Offene Kirchen 2023“ ist die Kirche im havelländischen Paulinenaue abgebildet, die mit ihrem schmalen runden Kirchturm ungewöhnlich für diese Region ist und stilistisch dem ausgehenden Expressionismus zugeordnet wird. Es ist ein moderner Kirchenbau, der verschiedenen Funktionen gerecht wurde und in seiner Gestaltung traditionelle, sachlich-moderne und expressive Elemente miteinander verbindet. Für die Gestaltung des Innenraumes sind unterschiedlichste Materialien wie farbige Gläser, Betonelemente, Klinker, verschiedene Hölzer sowie Edelstahlelemente und Profile verwendet worden. Die erste Farbfassung im Kirchenraum zeichnete sich durch starke Farbkontraste aus. Auffällig ist die strenge Symmetrie der Architekturoberflächen an der Fassade der Kirche und die minimalistische Gestaltungsweise. Die Form der originalen Fenster nimmt Anleihe im Industriebau der Zeit. Bis auf Taufe und Kanzel sind alle Bestandteile der bauzeitlichen Gestaltung erhalten geblieben.

Diese Kirche wurde 1932 von dem Berliner Architekten Erwin Rettig (1888–1977) entworfen, der in der Provinz Brandenburg zuvor bereits die Gemeindehäuser in Brieselang und Kyritz gebaut hatte. 1931 war Erwin Rettig an den Renovierungs- und Umbauarbeiten der Kirche in Pessin beteiligt. Sein Entwurf für den Einbau einer Winterkirche unter der Südempore ist erhalten.

Erwin Rettig wurde am 11. November im Jahre 1888 in Wusterhausen an der Dosse geboren.

Er studierte von 1908 bis 1911 Architektur in Danzig und später in München. Wenige Tage nach seinem Examen an der Technischen Hochschule in München im August 1914 wurde er Soldat bei den bayerischen Pionieren und nahm die gesamte Kriegszeit bis zum November 1918 am ersten Weltkrieg teil. Nach dem Krieg arbeitete er als Architekt in verschiedenen Architekturbüros in Trier und Köln und entwarf neben Verwaltungsgebäuden für die Reichsbahn die modernen Kirchen für die evangelischen Gemeinden in Ehrang bei Trier und Clarenthal an der Saar. Ab 1927 hatte er sich als selbständiger Architekt in Berlin-Kladow niedergelassen und wirkte in Berlin und Umland vor allem im ländlichen Siedlungsbau. Mit Kriegsbeginn arbeitete Rettig von 1940 bis 1945 beim Generalbevollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft und war Angestellter im Stab des Regierungsrates Karl Berlitz. Dieser Stab wirkte im Auftrag von Albert Speer und gehörte zur Organisation Todt.

Die Kirchen, die Erwin Rettig in den 1920er Jahren bis 1933 entworfen hatte, gestaltete er in den Formen der Moderne und Neuen Sachlichkeit. Diese Bauformen waren für Kirchenbauten mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten nicht mehr möglich. Im Kirchenbau wirkte er nach 1933 als federführender Architekt bei den Umbauten der Berliner Kirchen in Blankenburg, Lichterfelde und Gatow. Dabei versah er diese Kirchenbauten mit historisierenden Zutaten, die ahistorische Gestaltungen und eigene Interpretationen mittelalterlichen und barocken Formengutes waren. So versetzte er diese drei Kirchen in einen altertümlichen Zustand, der in dieser Form an den Kirchenbauten bauzeitlich nie vorhanden war. Das geschah ganz im Sinne der nationalsozialistischen Denkmalpfleger Erich Blunck und Wilhelm Peschke. Die Umbauten werden in dem Buch „Kirchenbau in Berlin 1933 – 1945“ von Beate Rossie anschaulich beschrieben.

Nach dem Krieg wirkte Rettig wieder im ländlichen Siedlungsbau beim Errichten der Neubauernhäuser und beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Berliner Westens. So baute er die Hochmeisterkirche in Berlin-Wilmersdorf wieder auf. Außerdem war Rettig an den Erweiterungsbauten der Kirche in Staaken beteiligt. Erwin Rettig war Mitglied des Vereins Berliner Künstler, gehörte dort aber nicht zum Kreis derjenigen, die sich regelmäßig an Ausstellungen beteiligten. Erst anlässlich seines 75. Geburtstages im November 1963 fand eine Werkschau seines gesamten künstlerischen Schaffens mit malerischen, grafischen und bildhauerischen Arbeiten statt. Vor wenigen Jahren zeigte das Wegemuseum in Wusterhausen an der Dosse eine Auswahl künstlerischer Arbeiten des Architekten. Das Wegemuseum ist sein Geburtshaus.

Der Entwurf für die Kirche in Paulinenaue unterschied sich durch die weißen Putzflächen des Kirchenschiffes und der Errichtung des schlanken Turms in der Gestaltung von Rettigs anderen Kirchenbauten und stellte 1931 Lösungsansätze für unterschiedliche Nutzungswünsche des Gemeindekirchenrates vor.

Paulinenaue war eine kleine Gutssiedlung aus wenigen Wohnplätzen. Erst der Bau der Eisenbahnlinie Berlin-Hamburg und der Kleinbahnlinie Paulinenaue-Neuruppin führte zu einer schnell stark ansteigenden Anzahl neuer Bewohner in der Siedlung. So wurde 1929 eine eigenständige Kirchengemeinde gegründet. Bereits auf der zweiten Sitzung des neugegründeten Gemeindekirchenrates beschloss man den Bau einer Kirche. Die finanziellen Mittel sollten u.a. durch eine Sammlung zusammengetragen werden. Die Initiative zum Kirchenbau wurde wesentlich durch den Gutsbesitzer Dr. Werner Schurig unterstützt, der 1924 das Gut gekauft hatte und durch seine Aufgeschlossenheit gegenüber neuen landwirtschaftlichen Methoden das Gut zum wirtschaftlichen Erfolg geführt hatte. Die Planungen für den Kirchenbau begannen im Februar 1930. Für den Bau lieferte Rettig mehrere Entwürfe, die jedoch aus finanziellen Gründen nicht verwirklicht werden konnten. Der Gesamtpreis der Baumaßnahmen durfte 14.000 Reichsmark nicht übersteigen. Die Siedlung Paulinenaue besaß zum Zeitpunkt der Planung der Kirche keinen Versammlungsraum für urbane Aktivitäten oder Gemeindeversammlungen.

Daher bezog Rettig in die architektonische Planung des Kirchenraumes auch die Nutzung für andere kulturelle Gemeindezwecke ein.

So sollten die beiden kleinen Kammern im Vorraum der Kirche der Kleiderablage also Garderobe dienen. Der Altarraum konnte durch einen Vorhang vom Kirchenschiff abgetrennt werden und der südliche Anbau neben dem Altarraum, der als Sakristei genutzt wird, war zusätzlich als Vorbereitungsraum für Auftretende und Redner gedacht. Selbst beim Entwurf des Gestühls ist die vielfältige Nutzung des Kirchensaales innerhalb der Gemeinde Paulinenaue bedacht worden. Bei dem Gestühl handelt es sich um mehrsitzige freistehende Bänke, die entsprechend unterschiedlichen Nutzungen des Raumes frei umgestellt werden konnten.

Erst im Zuge des späteren Baus eines Gemeindehauses, Pfarrhauses und Kindergartens sollte ein festes Gestühl in den Kirchensaal eingebracht werden. Das ist jedoch bis heute nicht passiert, sodass die bequemen freistehenden Bänke immer noch Bestandteil des Kirchensaales sind. In den Planungen ab 1930 war stets die Rede von einem Kirchensaal. Der Bau des schmalen Kirchenturmes ist dem Umstand geschuldet, dass der Gutsbesitzer Dr. Schurig in seinem Gutshaus eine Glocke besaß und diese der Kirche zur Verfügung stellte. Kirchenbauten und ihre Inventarien sind stets Zeugnisse der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung einer Region, dargestellt in Stiftungen und Schenkungen.

Die schmalen Fenster im Altarraum sind durch eine variable, kleinteilige Anordnung von rechteckigen bunten Gläsern gestaltet. Die Stiftung für diese Gläser erfolgte 1932 durch den Gärtnermeister Wilhelm Schuhmacher und Prinz Oskar von Preußen. Wilhelm Schumacher gilt als Wegbereiter eines erfolgreichen Gemüseanbaus in Paulinenaue. Seine Produkte verkaufte er auf den Märkten in Berlin und belieferte die Kasernen im 30 km entfernten Dallgow-Döberitz. Die Versorgung der Kasernenangehö-rigen mit Gemüse aus Paulinenaue und der Pferde in der Kaserne mit dem Heu der Wiesen der Siedlung trugen er-heblich zum Wohlstand der Gemeinde bei.

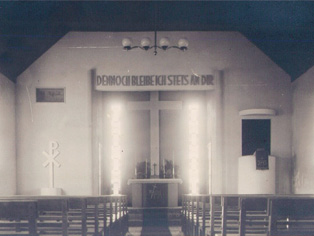

Die farbigen Fenster waren 1932 in einem kräftig blauen Farbanstrich des Altarraumes eingebettet, in dessen Mitte das weiße plastisch aus Putz geformte Kreuz dominierte. Die kontrastreiche Farbigkeit erzielte eine andere Wirkung auf den Besucher, als es heute bei einem Besuch des Kirchensaales der Fall ist.

Seit knapp 60 Jahren bestehen Altarraum und Kirchenschiff aus hellen monochromen Farben. Bei der Renovierung der Kirche wurde der in Westberlin lebende Erwin Rettig nicht mehr herangezogen. Dieser Auftrag hätte ihm sicher geholfen, denn er lebte von einer minimalen Rente.

Die heutige Farbigkeit im Kirchensaal ist 1966 von dem Kirchenbaurat Winfried Wendland in genauen Anweisungen an den Pfarrer festgelegt worden. Dabei kamen moderne Cirinefarben zum Einsatz. Fünf Jahre zuvor hatte 1961 Winfried Wendland die neue Taufe aus Sandstein entworfen sowie die Taufschale. Leider erhielt der Taufstein vor wenigen Jahren einen Farbanstrich. Dadurch ist die Struktur des bearbeiteten Sandsteins verloren gegangen. 1961 hatte Winfried Wendland auch eine Entwurfszeichnung für eine neue Kanzel geliefert. Diese wurde jedoch nicht realisiert. Dafür kam die Kopie eines anderen Wendlandentwurfes für die Kanzel in der Kirche in Hennickendorf auch in Paulinenaue zur Ausführung. Die Kirche in Paulinenaue wird derzeit renoviert und soll in Zukunft sowohl ein Ort der Ausübung des religiösen Glaubens als auch vielfältiger Gemeindeversammlungen sein.