Eine rätselhafte Tapisserie

Das juristische Tauziehen um einen Abendmahlteppich aus der Dorfkirche Hindenburg bei Prenzlau

Julia Bost-Topp ist Kunsthistorikerin und arbeitet als Museologin im Kulturhistorischen Museum im Dominikanerkloster Prenzlau.

Sascha Topp ist Zeit- und Wissenschaftshistoriker. Er bietet freischaffend historische Dienstleistungen in der Region Uckermark an.

Im Jahr 1902 bereiste Landrat Joachim von Winterfeldt-Menkin (1865–1945) Ortschaften im Umkreis von Prenzlau auf der Suche nach wertvollen Altertümern der Uckermark. Er stand dem 1898 in Prenzlau gegründeten Uckermärkischen Museums- und Geschichtsverein vor, dessen Traditionspflege bereits 1899 mit der Gründung eines Museums in der Heilig-Geist-Kapelle nahe des Prenzlauer Mitteltorturms Form angenommen hatte. Die Vereinsmitglieder warben Schenkungen ein oder durchstreiften die Uckermark auf der Suche nach potentiellen Museumsstücken. So stieß Joachim von Winterfeldt auf eine mittelalterliche Altardecke in der Dorfkirche des Ortes Hindenburg, heute Lindenhagen. Die Altardecke offenbarte sich als eine damals gut 400 Jahre alte Tapisserie, den „Hindenburger Gobelin“ oder „Wirkteppich“, wie diese kostbare Bildwirkerei später bezeichnet wurde. Sie diente bei Gottesdiensten als „Abendmalteppich“, vermutlich in Form eines Antependiums. Bis 1902 waren die Tapisserie und der kleine Ort bei Prenzlau kaum bekannt. Das sollte sich sehr bald ändern, als das Stück 1902 per Leihvertrag von Hindenburg in den Bestand des Museums Prenzlau einging.

Der Ort Hindenburg bestand spätestens seit dem 13. Jahrhundert, als auch die Feldsteinkirche errichtet wurde. Ursprünglich im Besitz der Ritter von Bentz, fiel der Ort allerdings für lange Zeit wüst, als diese adlige Linie abbrach. Im Jahr 1465 zog die Stadt Prenzlau das Patronat an sich. Doch erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurden wieder Familien ansässig. Es waren reformierte Glaubensflüchtlinge aus der Pfalz und Frankreich (Hugenotten), die sich des verfallenen Gotteshauses annahmen. Bauabschluss und Wiedereinweihung fielen in das Jahr 1706. Der steinerne Altar und die Schlichtheit der Kirche zeugen noch immer vom Einfluss der Reformierten. Gut 200 Jahre später wurde die Hindenburger Dorfkirche von einer kleinen lutherischen Gemeinde und der weitaus größeren reformierten Gemeinde gemeinsam genutzt. Vor diesem besonderen Hintergrund ist zu fragen: Wem gehörte die Tapisserie ursprünglich?

Im Gemeindekirchenrat beteuerten die Ältesten, die Bildwirkerei sei „seit Menschen Gedenken“ (1929) der lutherischen Gemeinde zu eigen gewesen. Wann sie in deren Besitz kam, darüber geben allerdings die Ortschroniken keine Auskunft. Der älteste Eintrag in einer Inventarliste der Kirche datiert auf das Jahr 1787. Somit bleibt im Dunkeln, auf welchen Wegen das Stück in die Dorfkirche gelangte. Kunsthistoriker Dr. Peter Knüvener hielt eine Stifterschenkung anlässlich der Wiedereinweihung der Dorfkirche 1706 für möglich. Hatten vielleicht die reformierten Kolonisten den Wirkteppich mitgebracht, wie manch andere vermuteten? Belege hierfür liegen nicht vor.

Eine derart ungeklärte Provenienz hat einen eigenen Zauber. So ließe sich eine Schenkung für das hochmittelalterliche Zisterzienserinnenkloster Marienwerder bei Seehausen „an der Uckersee“ prüfen. Das um 1220 errichtete Kloster war zwar Mitte des 15. Jahrhundert durch einen Großbrand zerstört, aber schon bald wieder instandgesetzt worden. Bevor das Kloster im Zuge der Reformation 1545 aufgehoben wurde, könnte die Tapisserie als Interieur durch einen solchen klösterlichen Bezug und nicht erst durch die Reformierten um 1700 in die Gegend um Prenzlau gelangt sein. Zumindest verweist das Bildprogramm der Tapisserie auf eine Form der Marienverehrung, die auch Zisterzienserinnen vielerorts praktizierten.

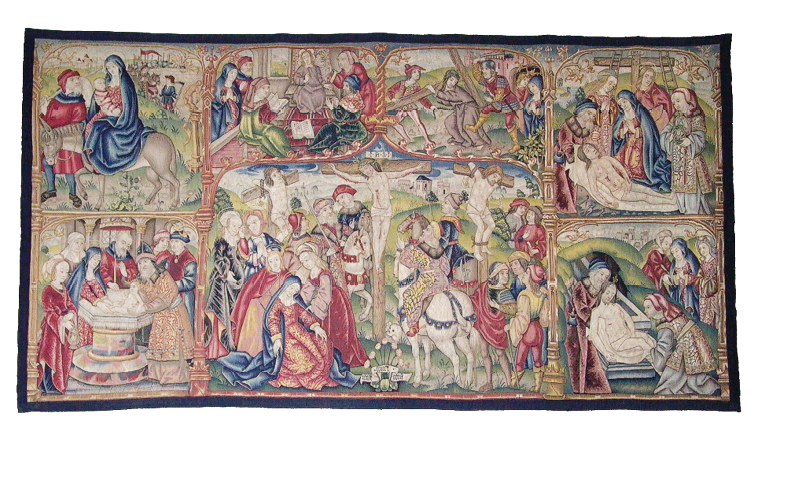

Die Bildwirkerei schildert die Sieben Schmerzen Mariens, die durch eine architektonische Gliederung in Form von gotischem Maß- und Rankwerk auf sieben Felder verteilt werden. Die zentrale Kreuzigungsszene nimmt darunter den größten Raum ein. Maria ist in allen Szenen als Beteiligte oder Beobachterin dargestellt.

Wie eine Untersuchung bereits vor Jahren ergab, besteht die Bildwirkerei aus Wolle und wurde im Ganzen in Form einer Schlitzwirkerei gewebt. Sie könnte im flandrischen Raum, eventuell in Brüssel, entstanden sein, wie ebenfalls Peter Knüvener anhand von Vergleichen zeitgenössischer Tapisserien um 1500 vorschlug. Der hervorragende Zustand der etwa 120 Zentimeter hohen und 230 Zentimeter breiten Bildwirkerei zeigt sich dabei in den gut erhaltenen Farben. Akribisch werden Landschaftshintergründe und Interieurs wiedergegeben. Dennoch bleibt die Anordnung der Figuren von größerer Bedeutung als die korrekte Wiedergabe einer Landschaft. Sie folgt nach Proportion und Farbgebung mehr dem religiösen Sinngehalt. Die Anordnung der Figuren im Vordergrund lässt die Spätgotik erkennen, während die räumliche Tiefe auf den Beginn der Renaissance verweist.

Der Bildzyklus beginnt (1) mit der Darbringung im Tempel und der Weissagung Simeons „und deine Seele wird ein Schwert durchdringen“ (Lk 2, 34-35). Verbunden ist diese Szene mit der Beschneidung. Darüber (2) schließt sich die Erzählung von der Flucht nach Ägypten vor dem Kindermörder Herodes an (Mt 2, 13-15). Daneben greift das Bildprogramm die Episode auf (3), als der 12-jährige Jesus mit seinen Eltern zum Pessah-Fest von Nazareth nach Jerusalem reist und auf dem Rückweg verloren geht. Erst drei Tage später finden ihn die Besorgten im Tempel wieder, wo er selbstbewusst unter Schriftgelehrten – diese befragend – sitzt (Lk 2, 43-45).

Mit der Kreuztragung (4) beginnt in der Bildwirkerei die Passion Jesu (Lk 23, 27). Auf dem Kreuzweg mit Dornenkrone und Geißelung begegnet Jesus seiner Mutter Maria und dem Apostel Johannes. Die Kreuzigung (5) als tragendes Motiv der Tapisserie erbringt eine bildliche Verdichtung. Im Hintergrund sind Jerusalem und der Tempel angedeutet. Im Bildzentrum zu sehen ist Jesus am Kreuz mit den beiden Schächern. Der als reuevoll beschriebene Schächer Dismas ist Jesus zugewandt, während sich zur Linken Jesu der ihn verhöhnende Gesmas von ihm abwendet.

Die Kreuzabnahme mit der Beweinung Christi (6) und Übergabe des Leichnams an Maria (Mt 27, 57-59) ist dargestellt am Ort der Schädelstätte Golgotha. An Jesus Schulter befindet sich Josef von Arimathäa, der ihn in einem weißen Tuch auffängt. Zu den Füßen befindet sich der Pharisäer Nikodemus. Den Mittelpunkt der Szene bildet hier die trauernde Maria, links daneben Maria Magdalena und Johannes. Die Grablegung (Joh 19, 40-42) bildet den Abschluss des Bildzyklus (7). Maria bleibt hier im Hintergrund. Die männlichen Figuren, Josef von Arimathäa und Nikodemus, heben den Leichnam in das vorbereitete Grab.

Herauslösung aus der uckermärkischen Dorfkirche ist weitaus klarer nachvollziehbar, als die Geschichte in den Jahrhunderten zuvor. Bereits 1905 hatte Joachim von Winterfeldt persönlich mit zwei Veröffentlichungen auf die Kostbarkeit aufmerksam gemacht. Obwohl nur eine Leihgabe, wurde der Wirkteppich 1908 in einem von Erich Blume erstellten Inventardruck des Uckermärkischen Museums- und Geschichtsvereins gelistet und per Schwarzweißfotografie dokumentiert.

Bereits im Jahr 1907 ging der Wirkteppich auf Reisen, um in der Berliner Gobelin Manufaktur Wilhelm Ziesch & Co. gereinigt und repariert zu werden. Ziesch hatte in 30 Jahren seiner Tätigkeit noch keine Tapisserie von derartiger Qualität gesehen. Sie wurde daraufhin im Rahmen einer ersten Internationalen Volkskunstausstellung (1909) im noch jungen Warenhaus Wertheim am Leipziger Platz in Berlin gezeigt. Ob die Kirchengemeinde von all dem erfuhr, bleibt ungeklärt.

Mit der Rückkehr nach Prenzlau war die Bildwirkerei mehrere Jahre im erwähnten Museum ausgestellt. Als eine der Hauptattraktionen lockten die Sieben Schmerzen Mariens gemeinsam mit anderen Altertümern tausende Museumsbesucher jährlich an. Bis die nicht beteiligte Kirchengemeinde in Hindenburg entschied, wegen ihrer prekären Haushaltslage den Bildteppich zu veräußern. Sie forderte 1912 ihr Eigentum aus Prenzlau zurück. Zu ihrem großen Verdruss band aber der Verein eine Rückgabe an Bedingungen. Der ließ zudem die aktuellen Sondierungen der Hindenburger Kirchengemeinde mit dem Berliner Kunstgewerbemuseum platzen, welches bereits eine Summe von 20.000 RM in Aussicht gestellt hatte. Joachim von Winterfeldt, zwischenzeitlich amtierender Landesdirektor des Provinzialverbandes Brandenburg, machte seinen Einfluss in der Landesregierung geltend, woraufhin 1913 das Kunstgewerbemuseum Berlin seine Offerte höflich zurückzog. In Prenzlau verfolgte der Vereinsvorstand seit Längerem den Plan, die Attraktion selbst zu erwerben, allerdings für etwa den halben Preis von 10.000 RM. Daraus entwickelte sich zwangsläufig ein Tauziehen zwischen Hindenburg und Prenzlau um den Wert des Objekts. Selbst die Frage einer Erstattung der hohen Reparaturkosten bei der Firma Ziesch in Berlin (1908) wurde aufgeworfen. Der Vereinsvorstand taktierte mit dieser Bedingung für eine Herausgabe, wozu jedoch die Gemeinde ihrerseits nicht in der Lage war.

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 verzögerten sich die Entwicklungen. Selbst in den nachfolgenden Jahren der Weimarer Republik kam es zu keiner Einigung. Derweil wurde die Dorfkirche Hindenburg samt Inventar in die große Publikationsreihe „Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg“ aufgenommen. Der dritte Band zu Prenzlau (1921) bot der interessierten Leserschaft eine Besonderheit im Beitrag über den Ort Hindenburg. Im Druck trumpfte man mit einer farbigen Darstellung des „Hindenburger Gobelins“ auf. Unerwähnt blieb, dass die Falttafel nicht etwa eine Abbildung des Originalteppichs zeigte. Augenscheinlich war ein Künstler mit einer malerischen Nachahmung beauftragt worden, dessen Signatur sogar unterhalb der Grablegungsszene erkennbar ist: W. Lindner. Dabei könnte es sich um die seit 1904 in Berlin ansässige „Graphische Kunstanstalt für Photogravüre & Kupferdruck Wilhelm Lindner“ handeln.

Die Farbtafel war zwar keine Replika im engeren Sinne. Sie gefiel dennoch in Prenzlau ungemein, weshalb sie 1927 im „Heimatkalender für den Kreis Prenzlau“ als Faksimile abgedruckt wurde. Der Zeitpunkt war nicht ganz zufällig gewählt. Just für das Jahr hatte der Uckermärkische Museums- und Geschichtsverein in Aussicht gestellt bekommen, seine Räumlichkeiten mit dem seit Kurzem ungenutzten Westflügel des Prenzlauer Dominikanerklosters zu erweitern. Die Tapisserie aus Hindenburg muss als Publikumsmagnet für die neuen Räumlichkeiten geplant gewesen sein. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

Als die Ausgabe des Heimatkalenders erschien, wurde aus dem Streit eine heftige juristische Auseinandersetzung. Die Hindenburger Kirchengemeinde brachte den Fall vor das Berliner Kammergericht, um die Eigentumsrechte zu klären. Gemäß letzter Urteilsfindung im Berufungsverfahren 1929 wurde dem Museum Prenzlau auferlegt, die Bildwirkerei auszuhändigen, und zwar ohne Anspruch auf Erstattung der 1908 entstandenen Reparaturkosten. Um 1930 lagerte die Bildwirkerei mit einem Versicherungswert von 40.000 RM im Tresor der Märkischen Bank Prenzlau in einem zusätzlich abschließbaren Blechfutteral.

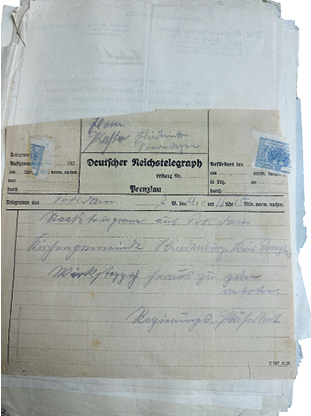

Spätestens durch den Rechtsstreit wurde die Presse auf den Fall aufmerksam. Der Uckermärkische Kurier vom 4.4.1930 und die Neue Preußische Kreuzzeitung vom 8.4.1930 berichteten über den „viel umstrittenen Hindenburger Teppich“, dessen Marktwert sie zuweilen mit 60.000 Reichsmark bezifferten. Das weckte das Interesse von Kunstsammlern, Kunsthändlern und verschiedenen Museen, welche sich nach Hindenburg wandten. Die Feilscherei rief seit Ende der 1920er Jahre wiederholt das Evangelische Konsistorium der Mark Brandenburg und den brandenburgischen Provinzialkonservator auf den Plan. Mit drastischer Geste erklärte sogar der Regierungspräsident per Staatstelegramm einen Genehmigungsvorbehalt und untersagte den Verkauf an Privatsammler, explizit an solche im Ausland.

Vielleicht war die Bildwirkerei bereits zu berühmt oder die Kirchengemeinde hatte in Zeiten der Weltwirtschaftskrisen zu hoch gepokert. Zwei potentielle Interessenten, das Städtische Kunstgewerbemuseum im Leipziger Grassi Museum sowie das Schlesische Museum für Kunstgewerbe und Altertümer in Breslau, winkten im Mai 1930 wegen zu knapper Mittel ab. Schließlich zog auch das Schlossmuseum Berlin (vormals Kunstgewerbemuseum) ein erneutes Angebot vom Frühjahr 1930 im Herbst wieder zurück, als das Jahresbudget nunmehr durch einen, wie es hieß „hervorragenden deutschen Wirkteppich“ im Wert von 12.000 RM erschöpft war.

So richtete die Kirchengemeinde schließlich ihre Hoffnung auf das Märkische Museum in Berlin. Dieses sagte zu, Spenden für die Gemeinde einzuwerben, wenn die Bildwirkerei bald im Museum gezeigt werden könne. Im Jahr 1931 unterzeichneten beide Seiten einen Leihvertrag zunächst auf ein Jahr, mit stillschweigender halbjährlicher Verlängerungsfrist vorbehaltlich einseitiger Kündigung. Daraufhin gelangte das „Antependium“ aus Hindenburg nach über 20 Jahren wieder nach Berlin.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bestätigte der Kustos des Märkischen Museums, Walter Stengel (1882-1960), auf Nachfrage aus Hindenburg, die Bildwirkerei habe die starken Kriegszerstörungen Berlins überstanden. Sie wurde weiterhin in Berlin aufbewahrt und lagert aktuell geschützt im Depot der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Neben einer zweiten, etwa gleich alten Bildwirkerei mit Jungfrau-Einhorn-Motiv im St. Gotthardt Dom zu Brandenburg Stadt – wohl eine Lübecker Arbeit um 1500 – handelt es sich um die einzig erhaltene spätmittelalterliche Tapisserie christlichen Bildprogramms dieser Art und Qualität, die im Brandenburger Raum als europäisches Kunst- und Kulturgut erhalten ist.

Eine ausführliche Darstellung folgt in einem in Vorbereitung befindlichen Fachtagungsband des Lukas Verlages, herausgegeben von Dirk Schumann und Annett Xenia Schulz.

Telegram

(Pfarrarchiv Potzlow-Lindenhagen)

Kirchengemeinde Hindenburg bei Prenzlau – Wirkteppich heraus zu geben verboten – Regierungspräsident“ Staatstelegramm aus Potsdam