80 Jahre Warten auf den Kirchturm

Eine Maler- und Lackiererfirma erzählt von ihren Erfahrungen bei der Rekonstruktion eines Kirchturms in Berlin-Buch

Michalina Cieslicki M.A. arbeitet in der Stiftung Stadtmuseum Berlin und ist nach ihrer Berufsausbildung bei Pictor Meisterhandwerk und Denkmalpflege e.K. freiberuflich der Firma erhalten geblieben. Sie hat einen Großteil des Projektes federführend begleitet.

Jakob Wolff (Restaurator und Meister im Maler- und Lackiererhandwerk) ist Gründer und Inhaber des Handwerksbetriebes und arbeitet mit großer Leidenschaft an Baudenkmälern und Kirchen.

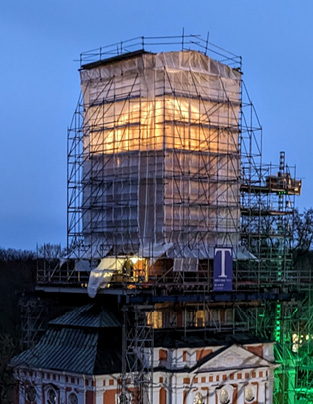

Dank des langjährigen Engagements der evangelischen Kirchengemeinde Buch wird derzeit ein altes Wahrzeichen ihres Ortes neu errichtet, das während des Zweiten Weltkrieges zerstört und bisher nicht wiederhergestellt wurde. Unter der Bauleitung des Architekturbüros Jordi & Keller haben wir, die Malerfirma Pictor Meisterhandwerk und Denkmalpflege e.K. mit weiteren Gewerken das Privileg, an der Umsetzung dieses lang gehegten Traumes aktiv mitzuwirken.

Die Geschichte der Kirche war stets mit dem Gut Buch und seinen Besitzern verbunden. 1724 erwarb Adam Otto von Viereck (1684–1758) die Güter Buch, Karow und Birkholz und ließ Buch als zeitgenössischen Herrensitz mit barocker Patronatskirche umgestalten. Friedrich Wilhelm Diterichs (1702–1782), zu dessen heute bekanntesten Projekten die Terrassen des Schlosses Sanssouci und die Umgestaltung des Ephraim-Palais gehören, wurde mit der Umgestaltung des Gutes Buch beauftragt.

Der Vorgängerbau der Kirche wurde 1730 abgerissen und in der Zeit 1731–1736 durch den heute noch erhaltenen Barockbau ersetzt. Das Schlossensemble wurde an die Familie von Voß vererbt, die es schließlich 1898 an die Stadt Berlin verkaufte, die in den folgenden Jahren die Anlage als Sommersitz für den amtierenden Berliner Oberbürgermeister nutzte.

Auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes mit seitlich verkürzten Armen schuf Diterichs eine Patronatskirche, die durch ihre vertikale Architektur auffiel. Der kompakte Bau ist vielfach durch vorgeblendete, rahmende Architekturelemente gegliedert. Der Kircheneingang in Richtung des Dorfes Buch fällt in der restlichen Gestaltung durch seine an einen Portikus erinnernde Gestaltung auf.

Einst wachten zwei Apostelstatuen über dem Portal, wovon nur noch die Matthäus-Figur vorhanden ist. Über der gemauerten Vierung erhob sich der in Holz ausgeführte Turm. Er bestand aus einem schlanken Tambour mit Uhrwerk und Glockenstuhl sowie einer Haube mit oktogonaler Laterne und mehrfach geschweifter Haube.

Der Innenraum wurde mit barocktypischen Elementen in Stuck ausgestaltet. In drei Seitenarmen wurden Emporen eingebaut, mit einer prächtigen Patronatsloge im Westen und einer umgestalteten Orgelempore im Süden. Im Chor stand zentral der holzsichtige Kanzelaltar nach Entwürfen von Diterichs. An der Rückwand des Chors befindet sich bis heute das Epitaph für Adam Otto von Viereck, das von Johann Georg Glume angefertigt wurde. Von der alten barocken Pracht sind heute nur wenige Spuren im Innenraum verblieben: das Epitaph und der versetzte Kanzelkorb ohne Türrahmen und Schalldeckel.

Seit ihrer Erbauung erfuhr die Kirche einige Sanierungsmaßnahmen, die eine Stabilisierung des Turmes (1891), den Heizungseinbau (1925) und Rückbauten zu einem Ursprungszustand (1936–1940) beinhalteten. In der Nacht zum 19. November 1943 – zu einem Zeitpunkt, als viele Teile der Inneneinrichtung ausgelagert oder eingemauert waren – wurde die Kirche von einer Brandbombe getroffen. Der Turm brannte aus und stürzte in die Kirche.

In den Jahren 1950–1953 und 1956–1962 wurde die Ruine schrittweise gesichert und wieder aufgebaut, jedoch ohne Turm und mit deutlich reduzierter Innenausstattung. Das Schloss hingegen wurde 1964 abgerissen. Es folgten weitere teils umfangreiche Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten in den 1980er Jahren und 1995–2000, doch blieb all die Zeit der Wunsch nach der Rekonstruierung des Turmes unerfüllt.

Seit 2007 arbeitet der „Förderverein zum denkmalgetreuen Wiederaufbau des Turmes der barocken Schlosskirche in Berlin-Buch“ an der Einwerbung von Spenden und Fördermitteln. Mit der Bewilligung des Bauantrages 2014 war eine wichtige Hürde genommen. Hiernach ging es an die Planungen zur Umsetzung der Rekonstruktion. Im Jahr 2022 begannen die praktischen Maßnahmen der beauftragten Handwerksbetriebe.

Die Malerarbeiten konzentrieren sich auf alle äußeren Holzbauteile des neuen Kirchturms aus Lärche, Douglasie und Eiche, sowie horizontale Kupferabdeckungen als auch Beton und Putzflächen im Anschlussbereich des Turmes. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Holzelementen, die folgende Bearbeitung erfahren: eine allseitige Grundierung mit kaltgepresstem Leinöl der Einzelteile, einen Erstanstrich mit Leinölfarbe und nach der Montage das Verspachteln der Schraublöcher mit Leinölkitt und einem Endanstrich. Wir haben dem Bauherren einen dritten Anstrich empfohlen, um ein gleichmäßigeres Anstrichbild und dauerhafteren Schutz zu erzielen, dem zugestimmt wurde.

Vorher – Nachher

Mit den Korrosionsschutzlackierungen an Kupferabdeckungen und den Putz- und Anstricharbeiten an Balustern und Putzflächen wird unser Leistungsteil für die Rekonstruktion des barocken Kirchturms beendet sein.

Mit dem Verantwortungsbewusstsein, eine optimale Grundlage für einen dauerhaften Holzschutz mit langfristig einfacher Instandhaltung zu schaffen, gingen wir ans Werk. In unserem Alltag mit Renovierungs- und Sanierungsprojekten befasst, sehen wir zu häufig die schädlichen Konsequenzen, wenn nicht fachgerecht gearbeitet wurde. Einige Mängel zeigen sich erst nach vielen Jahren und gehen dann mit einem erheblichen Sanierungsaufwand einher. Im Idealfall wird bei regelmäßiger und gewissenhafter Pflege unser Leinölanstrichaufbau für viele Jahrzehnte Teil der Gestaltung am Kirchturm sein.

Die Arbeiten werden ausschließlich mit Streichwerkzeugen ausgeführt. Einerseits um die bauzeitliche Anstrichtechnik zu reproduzieren, andererseits bietet das Streichverfahren auch heute noch viele Vorteile bei Holzschutzanstrichen. Das Grundieren erfordert ein gewisses Feingefühl und Erfahrung, wie die beiden Materialien miteinander reagieren, wobei die verschiedenen Holzarten unterschiedliche Saugvermögen zeigen. Im Idealfall gelingt es, den Ölauftrag so zu gestalten, dass das Leinöl komplett absorbiert wird, das Holz dabei optimal gesättigt wird und wenig bis keine Überschüsse abzunehmen sind. Ein zusätzliches Augenmerk legten wir auf die Hirnholzflächen und Schnittkanten, die besonders saugfähig und später witterungsanfällig sind.

Leinöl als Bindemittel ist für dieses Denkmal als klassischer Holzanstrich der Bauzeit das Mittel der Wahl. Die vielen positiven Eigenschaften von Leinölfarben sind in den vergangenen Jahrzehnten durch den Einfluss materialtechnischer Entwicklungen und dem Erfahrungs- und Wissensverlust während der Zeit der zwei Weltkriege fast in Vergessenheit geraten. Leinöl zeichnet sich durch Nachhaltigkeit, eine sehr gute ökologische Bilanz und viele Vorzüge in der Anwendung und Pflege aus. Das Öl dringt tief in die Oberfläche ein und sorgt für einen sicheren Schutz vor Feuchtigkeit.

Als Anstrichsystem geht es aufgrund ähnlicher thermischer und hygrischer Eigenschaften eine optimale Verbindung ohne Rissbildung mit dem Holz ein und ist dabei gleichzeitig ausgezeichnet wasserdampfdiffusionsfähig. Leinölfarben erodieren in einem langsamen Prozess an der Oberfläche. Nach einigen Jahren reicht ein Nachsättigen der Oberfläche mit Leinöl, damit der Anstrich wieder genug Bindemittel für die Folgezeit hat. Irgendwann können ein Anschleifen und ein Überholungsanstrich sinnvoll sein. Es entstehen hierdurch keine hohe Schichtdicken, die später aufwändig entfernt werden müssen. Unsere Materialien beziehen wir von der Manufaktur „Reine Leinölfarben“ aus Potsdam, wo wir schon viele Jahre die exzellente Beratung und den fundierten Austausch mit Malerin und Dipl.-Restauratorin Katrin Bauer in Anspruch nehmen. Im bald anstehenden Bauabschnitt wird die Sanierung des Innenraums umgesetzt. Die Planungen lassen ein beeindruckendes Ergebnis erahnen.

Über dem Portal zur Straße und hinten zum Park standen, eingerahmt von jeweils zwei Flammenvase, die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Bisher fehlt für deren Rekonstruierung noch das Geld.