Zwischen „Barbarei“ und „Apathie“

Theodor Fontane über den Umgang mit alten Kirchen

Prof. Dr. Hubertus Fischer, Germanist, ist Ehrenpräsident der Theodor Fontane Gesellschaft.

„Fontanes Frauen“ wollen uns zum Fontanejahr gleich zwei Bücher erklären – als hätten es nicht schon andere versucht. Das Thema ist so alt wie die Romane. Publikum und Kritik lasen bereits zu Lebzeiten des Autors die meisten seiner Romane als „Frauenromane”. Eine viel längere Zeit seines Schriftstellerlebens hatte Fontane Umgang mit alten Kirchen; erst spät ist er Romanautor geworden. Davor hat er nicht nur vier Bücher „Wanderungen durch die Mark Brandenburg” geschrieben, sondern auch rund 3300 Seiten Kriegsbücher und unzählige Berichte und Feuilletons für diverse Journale verfasst. Kein Zufall, dass der erste Text der „Wanderungen”, der 1859 noch unter dem Reihentitel „Märkische Bilder” erschien, ein Kapitel mit dem Titel „Die alte Kirche” enthielt.

Nimmt man alles zusammen, dann stellen die alten Kirchen die jungen Frauen zweifellos in den Schatten; selbst in den Kriegsbüchern begegnen wir ihnen: „Ein besonders ergreifendes, zugleich malerisches Bild gewährten die Kirchen”, heißt es in „Der Deutsche Krieg von 1866”, woraufhin dieses Bild sogleich Formen und Farben annimmt: „Hohe Processionslaternen, barock geschnitzt und roth bemalt, dazwischen Fahnen aus dem dreißigjährigen Kriege her, bestaubt, zerrisssen, hingen oder standen an den Wänden hin; auf den Stufen des Altars aber hockten ungarische Husaren, die einen blau und gold, die andern in weiße Mäntel gehüllt;- das helle Mittagslicht fiel auf Adlerfeder und Kucsma [ein schwarzes Samtbarett].” Man spürt, dass Fontane Umgang mit Malern gehabt hat.

Auch in den Romanen machen die Kirchen den Frauen Konkurrenz, gerade ihres Alters und ihrer Vergangenheit wegen (eine Frau mit Vergangenheit hatte dagegen keinen leichten Stand, vom Alter ganz zu schweigen). In Fontanes erstem Roman „Vor dem Sturm” ist es auf den acht Anfangsseiten die dritte Kirche nach der Parochial- und der Bollersdorfer Kirche, die den Reisenden wie eine sternenbeschienene Landmarke grüßt: „Nicht lange und der Hohen-Vietzer Kirchthurm wurde sichtbar. An oberster Stelle eines Höhenzuges, der nach Osten hin die Landschaft schloß, stand die graue Masse, schattenhaft im funkelnden Nachthimmel.” Ein solches Bild wirkt wie eine Verheißung, und der Erzähler enttäuscht uns beim Näherkommen nicht:

„Die mehrgenannte Hügelkirche, der sie zuschritten, war ein alter Feldsteinbau aus der ersten christlichen Zeit, aus den Kolonisationstagen der Cistercienser her; dafür sprachen die sauber behauenen Steine, die Chornische und vor allem die kleinen hochgelegenen Rundbogenfenster, die dieser Kirche, wie allen vorgothischen Gotteshäusern der Mark, den Charakter einer Burg gaben. Wenig hatten die Jahrhunderte daran geändert. Einige Fenster waren verbreitert, ein paar Seitengänge für den Geistlichen und die Gutsherrschaft hergerichtet worden; sonst, mit Ausnahme des Thurmes und eines neuen Gruftanbaues der nördlichen Langwand, stand alles wie es zu den Mönchszeiten gestanden hatte.” Was den Erzähler aber vor allem für diese Kirche einnimmt und den Leser nicht weniger für sie einnehmen soll, ist die Kontinuität im Wandel, die im Innern der Kirche zur Anschauung kommt:

„War nun aber das Aeußere der Kirche so gut wie unverändert geblieben, so hatte das Innere derselben alle Wandlungen eines halben Jahrtausends durchgemacht. Von den Tagen an, wo die Askanier hier ihre regelmäßig wiederkehrenden Fehden mit den Pommernherzögen ausfochten, bis auf die Tage herab, wo der große König an eben dieser Stelle, bei Zorndorf und Kunersdorf, seine blutigen Schlachten schlug, war an der Hohen-Vietzer Kirche kein Jahrhundert vorübergegangen, das ihr nicht in ihrer inneren Erscheinung Abbruch oder Vorschub geleistet, ihr nicht das eine oder andere gegeben oder genommen hätte.”

Kirchen sind nicht nur Landmarken, sie erzählen auch Geschichte, und sie zeugen von ihr in einer Weise, die sie von anderen Bauten unterscheidet: „Ein gleiches, wie hier eingeschaltet werden mag, gilt für die Mehrzahl aller alten märkischen Dorfkirchen, die dadurch ihren Reiz und ihre Eigenthümlichkeit empfangen. Besonders im Gegensatz zu weltlichen oder Profanbauten unseres Landes. Ueberblickt man diese, so nimmt man alsbald wahr, daß die eine Gruppe zwar die Jahre, aber keine Geschichte, die andere Gruppe zwar die Geschichte, aber keine Jahre hat. Burg Soltwedel ist uralt, aber schweigt. Schloß Sanssouci spricht, aber ist jung wie ein Parvenü. Nur unsere Dorfkirchen stellen sich uns vielfach als Träger unserer ganzen Geschichte dar und die Berührung der Jahrhunderte untereinander zur Erscheinung bringend, besitzen und äußern sie den Zauber historischer Kontinuität.“

Das war Erkenntnis und

Bekenntnis zugleich. Wer diesen „Zauber” störte, musste mit Fontanes

Kritik rechnen, namentlich die Architekten. „Unter allen Künstlern –

diese Bemerkung mag hier gestattet sein – sind die Architekten die

pietätlosesten, zum Teil weil sie nicht anders können. […] Aber darin

geht die jedesmalig modernste

[Zeit] […] zu weit, daß sie auch das

zerstört, was unbeschadet des eigenen Lebens weiterleben könnte, daß

sie sozusagen unschuldigen Existenzen, von denen sie persönlich nichts

zu befahren [befürchten] hätte, ein Ende macht.” Es folgen plausible

Beispiele: „Der moderne Basilikaerbauer mag ein gotisches Gewölbe

niederreißen, das nun mal schlechterdings in die gestellte Aufgabe nicht

paßt; aber das halbverblaßte Freskobild, die Inschrifttafel, der

Grabstein mit Plattenrüstung, – ihnen hätte er auch in dem Neubau ein

Plätzchen gönnen können. Er versagt dies Plätzchen ohne Not, er versagt

es, und daran knüpfen wir unsern Vorwurf. Die historische Pietät ist

fast noch seltener als die künstlerische. So entstehen denn – (und hier

begegnen wir wieder dem Stichwort aus ,Vor dem Sturm‘) – entzauberte

Kirchen, die helle Fenster und gute Plätze haben, die aber den Sinn

kaltlassen, weil mit der Vergangenheit gebrochen wurde. Ein ‚gefälliger

Punkt in der Landschaft‘ ist gewonnen, eine vielversprechende Schale,

aber, in den meisten Fällen, eine Schale ohne Kern.” Das war bei der

Hohen-Vietzer Kirche anders – sie hatte einen Kern und blieb nicht nur

ein ‚gefälliger Punkt in der Landschaft‘. Sie war freilich nicht eine

reale, sondern eine ideale märkische Dorfkirche, wie sie den

Vorstellungen des Erzählers entsprach.

Zu den in historischer Beziehung „tauben Nüssen” zählte Fontane neben der Petzower Kirche die in Bornstedt, Sakrow, Caputh, Werder, Glindow und die anderen, die das Havelufer auf Geheiß und nach den Ideen Friedrich Wilhelms IV. umstellten. In Summa heißt es deshalb im Band „Havelland” der „Wanderungen”: „Der Gottesdienst, die Gemeinde, vor allem die Szenerie, gewannen durch diese Neubauten; aber die Lokalgeschichte erlitt erhebliche Einbuße, weil alles Historische, was sich an den alten Kirchen vorfand, meist als Gerümpel beseitigt und fast nie in den Neubau mit hinübergenommen wurde.”

Es waren aber nicht nur die „Architekten”, die solche „entzauberten Kirchen” in der Landschaft hinterließen. Die Gemeinden selbst und „namentlich auch die Patrone” wollte Fontane angesichts des um sich greifenden Großreinemachens dringend aufgefordert wissen, „sich dieser Schätze, die, wenn nicht große künstlerische Wertstücke, so doch Erinnerungsstücke sind, anzunehmen”. Er wusste aus seinen Reisen durch die Mark, dass die Hüter der Kirche in dieser Hinsicht höchst unsichere Kantonisten waren:

„Es herrscht in bezug hierauf bei den liebsten und besten Leuten, auch bei manchen Geistlichen, eine wahre Barbarei.” Sie waren, so Fontane, geradezu beseelt vom protestantischen Furor, einem religiösen Reinigungszwang – in dem Glauben, so jeglicher Anfechtung zu entgehen. Hier streifte die Feder die Satire, was sonst eher selten geschah: „Schöne, gemalte alte Glasfenster werden durch kümmerliche Achtgroschenscheiben des ersten besten Glasers ersetzt, und nachdem (in bester Absicht) dieser Raub an der Kirche geschehen, schüttelt sich alles die Hand und wünscht sich Glück mit den Worten: „Nun haben wir Licht.”

Nach diesem Satz zieht Fontane gegen die sogenannte „Normalkirche” zu Felde – immerhin war er selbst reformierten Bekenntnisses, das in puncto Ausstattung des Gotteshauses normalerweise noch rigoroser als das lutherische ausfiel. „Es ist eine weitverbreitete Vorstellung hierlandes, daß ein protestantisches Gotteshaus kahl, hell, blank sein muß. Eine frischgetünchte Kirche, mit neugestrichenen Bänken und Fenstern (‚viel Licht‘) ist die Normalkirche. Die Gemeinde schwelgt dann in dem Gefühl, ganz ‚antikatholisch‘ und für immer ‚sicher‘ zu sein. Ach, unsere Gemeinden sind ja ohnehin furchtbar sicher; sie hätten nicht erst nötig, die ‚goldenen Puppen‘ mit Krieg zu überziehen.»

Da klingt Andreas Bodenstein von Karlstadts radikalreformatorische Schrift „Von abtuhung der Bylder” aus dem Jahre 1522 nach, die „die betrügliche[n] bilder und Olgetzen wegnhemen und abthun [will], welche lang zeit uff den altaren gestanden, wende, hohe, luft und vil stell der heußer gottis frevelich besessen und ingehabt haben.”

Bei Gelegenheit bekannte Fontane einmal: „[…] ein von Borniertheit eingegebener Antikatholizismus ist mir immer etwas ganz besonders Schreckliches gewesen”. Es ist deshalb kein Zufall, dass es sich bei Fontanes katholischen Romangestalten meist um besonders aparte Frauen handelt und dass die innerliche Rückkehr zum alten Glauben oder gar die Konversion in mehreren Romanen zum Thema wird. Hier berührt sich die alte, die katholische Kirche mit den jungen Frauen, ob sie nun Victoire von Carayon in „Schach von Wuthenow”, Cécile von St. Arnaud in „Cécile” oder Franziska Franz, verwitwete Gräfin Petöfy, in „Graf Petöfy” heißen.

Kehren wir zurück zu den Kirchen der Mark, in denen sich ja noch manches erhalten hatte. Wie konnte es dem Furor der Reinigung entgehen, wie wurde es gerettet? „Alles wäre längst zerstört, wenn nicht die bekannte bäuerliche Apathie, die am Ende doch noch stärker ist als das antikatholische Gefühl, vielfach rettend dazwischengetreten wäre. Aber diese Apathie ist eine schlechte Garantie für die Zukunft. Diese Garantie wird nur dann gewonnen sein, wenn Patrone, Geistliche, Gemeinden gelernt haben werden, daß sie sich dieser ehrwürdigen Überbleibsel zu rühmen, nicht aber der alten Puppen zu schämen haben.”

Von den Architekten hatten die alten Kirchen keine Schonung zu erwarten; selbst vor Patronen, Geistlichen und Gemeinden waren sie nicht sicher, und wenn dann noch ein Gutswechsel eintrat, war gar nichts mehr zu retten. Fontanes Gedicht „Kirchenumbau (Bei modernem Gutswechsel)”, in den 1880er Jahren entstanden, bringt die Sache auf den Punkt:

Spricht der Polier: „Nu bloß noch das eine: Herr Schultze, wohin mit die Leichensteine?

Die meisten, wenn recht ich gelesen habe,

Waren alte Nonnen aus Heiligen Grabe‘.„Und Ritter?”

„Nu Ritter, ein Stücker sieben,

Ich hab ihre Namens aufgeschrieben,

Bloß, wo sie gestanden, da sind ja nu Löcher:

1 Bredow, 1 Ribbeck, 2 Rohr, 3 Kröcher,

Wo solln wir mit hin? wo soll ich sie stelln?”„Stellen? Nu gar nich. Das gibt gute Schwelln,

Schwellen für Stall und Stuterei,

Da freun sich die Junkers noch dabei.”

„Und denn, Herr Schultze, dicht überm Altar

Noch so was vergoldigt Kattolsches war,

Maria mit Christkind …

Es war doch ein Jammer.”

„Versteht sich. In die Rumpelkammer!”

Warum trat Fontane in Vers und Prosa so vehement für die alten Kirchen ein? Warum warb er dafür, sie in ihrer überkommenen Gestalt zu belassen oder sie nur schonend zu verändern und umzugestalten? Er nannte sie „Träger unserer ganzen Geschichte”, und weil sie ihm wie keine anderen Bauten von dieser Geschichte erzählten, Jahrhunderte in Berührung und diese Berührung der Jahrhunderte wiederum zur Anschauung brachten, konnte er sie als Autor der „Wanderungen” gar nicht entbehren. Er wollte Brandenburg als historische Landschaft entdecken und wie die Prinzessin im Märchen erlösen, und dafür war der Zauber der alten Kirchen unverzichtbar.

Wo er aber nichts (oder vermeintlich nichts) Historisches fand, in den Kirchen der „Bauerndörfer”, erlahmte sein Interesse: ,,Denn die Gotteshäuser alter Bauerndörfer zeichnen sich im Gegensatz zu den Patronatskirchen gemeinhin durch nichts als durch eine äußerste Kahlheit aus, durch die Abwesenheit alles Malerischen und Historischen; die Generationen kommen und gehen, kein Unterschied zwischen dem Dorf und seinem Felde, ein ewiger Wechsel zwischen Saat und Mahd. Leben, aber keine Geschichte. So sind die Bauerndörfer und so sind ihre Kirchen.”

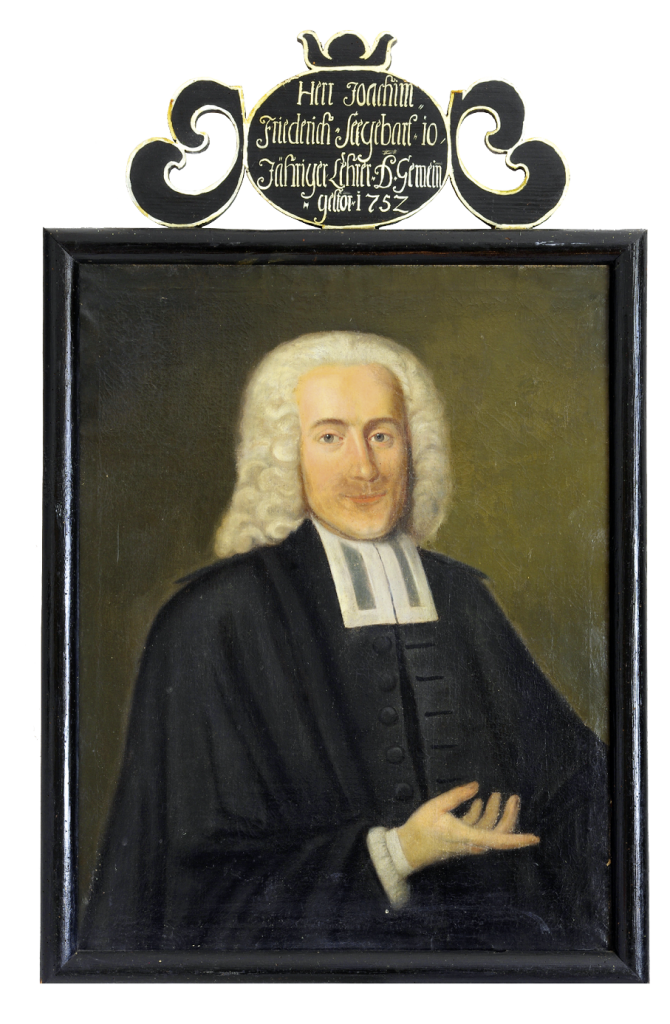

Ob aus diesem Verdikt der Geschichtslosigkeit nicht auch ein Vorurteil spricht, kann hier ununtersucht bleiben. Liselott Enders hat jedenfalls in ihren quellengesättigten Studien über die Uckermark, Prignitz und Altmark gezeigt, dass der Gemeine Mann erheblichen Anteil am sozialen Wandel auf dem platten Lande der Mark hatte. Und sollte dieser Wandel an den „Gotteshäuser[n] alter Bauerndörfer” vorübergegangen sein? Günter de Bruyn hat bemerkt, dass von „der Masse der Landbewohner, der bäuerlichen Bevölkerung”, in den „Wanderungen” selten die Rede ist. Die Kirchen der „Bauerndörfer” warteten eben nicht mit Epitaphien, Inschrifttafeln, Patronatslogen, Allianzwappen und Grüften auf, die dem „Wanderer” etwas von der Geschichte des Geschlechts, des Ortes, des Landstrichs erzählten. Fand der „Wanderer” eine „Bauerndorfs”-Kirche wie in Etzin ausnahmsweise – wie er betonte – mit einigen Bildnissen von Geistlichen vor, so attestierte er dieser Gemeinde – ausnahmsweise – sogleich „historischen Sinn”, aber nur, weil eines dieser Bildnisse ihm erlaubte, tief in die Geschichte der Schlacht von Chotusitz am 17. Mai 1742 hinabzusteigen, um dem Eingreifen des Feldpredigers Seegebart in diese Schlacht weitläufig nachzugehen. Die Kirche selbst tritt dahinter völlig zurück.

Den niederdrückendsten Besuch einer Kirche erlebte Fontane in Schmöckwitz: „ein trister Bau”. „So wenig einladend nun das Äußere derselben war, so drang ich doch nach vielfacher auch auf diesem Gebiete gemachter Erfahrung, die jedes Vorwegurteil verpönt, auf Besuch des Innern. Denn die trivialste märkische Dorfkirche kann immer noch das Rührendste und die häßlichste immer noch das Schönste verbergen. Hier freilich war ein solcher Ausnahmefall nicht gegeben. An weißgestrichenen Wänden hingen die üblichen Gedächtnistafeln; unter der Kanzel stand ein bestaubter Altar, beiden gegenüber aber, dicht gedrückt unter der Decke hin, blinkten die dünnen Röhren eines Harmoniums, dieses verkümmerten Enkelkindes der Orgel.” Nach drei weiteren Sätzen resümiert der Besucher seinen Eindruck: „Was hier so niederdrückend wirkte, war die melancholische Abwesenheit alles Freien und Selbständigen; die Armut kann poetisch sein, die Armseligkeit nie.”

Bei Fontanes Umgang mit alten Kirchen fällt nicht nur das Historische ins Gewicht. Es sind auch die Empfindungen und Gefühle, die Kirchen wecken, über die er nicht nur in Schmöckwitz spricht. Diese, eine an Fontanes Geburtsjahr gemessen, junge Kirche verkörpert für ihn so ziemlich alles, was Geist und Gemüt niederzieht, und das ist vor allem der Mangel an Poesie: „[…] die Armut kann poetisch sein, die Armseligkeit nie”.

Der geschichtsversessene Schilderer der Mark ist eben auch der künstlerisch empfindende Betrachter ihrer Bauten und Landschaften. Neben den historischen tritt der ästhetische Sinn. Im Ausdruck des Mangels ist er ebenso gegenwärtig wie im Ausdruck der Fülle: „[…] durch die Kiesgänge des Parkes hin gehend, blicken wir alsbald in eine Kirche hinein, die sehr wahrscheinlich in märkischen Landen nicht ihresgleichen hat. Ein Zusammenwirken von Umständen war nötig, um eine Ausschmückung wie diese zu schaffen: lang andauernder Besitz und ein Herz für Kunst und Kirche.” Natürlich ist es wieder eine Patronatskirche, aber diesmal eine, in der der ästhetische Sinn zumindest ebenso sehr Befriedigung findet wie der historische: „Saubere Pfeiler von braunem Eichenholz tragen die weit vorspringenden Emporen, und allerhand Bilder und Inschriften umziehen die Brüstung derselben. Überall treten aus dem alten Mauerwerke Grabmonumente hervor, und Portraits, Sarkophage, Büsten und symbolische Figuren leihen diesem Kircheninneren etwas von dem Schönheitlichen und beinah heiter Anregenden eines Museums.” Religiöse Empfindungen äußert der Wanderer in der Friedersdorfer Kirche nicht, im Gegenteil: „Was den Eindruck dieser künstlerischen Heiterkeit noch steigert, ist das Vorherrschen der Farbe oder doch ihr glückliches Sichvermählen mit dem Weiß des Marmors.”

Kommen wir – ein letztes Mal – zurück zu den alten Kirchen und den jungen Frauen. In den Romanen sind die alten Kirchen mehr als „Träger unserer ganzen Geschichte”. Sie sind Kristallisationspunkte der Handlung, Orte der Einkehr und der Bedrängnis, Orte, an denen etwas kenntlich wird. In „Stine”, dem kleinen Roman von 1890, stirbt der junge Graf Haldern durch eigene Hand, nachdem er seinen Abschiedsbrief an die Näherin Stine beendet hat. Das Begräbnis findet in der „Feldsteinkirche” von Groß-Haldern statt, „die, höher gelegen als das sie umgebende Dorf, von terrassenförmig ansteigenden und um diese Jahreszeit dicht in Blumen stehenden Gräberreihen eingefaßt wurde”. Auch hier eine Landmarke und beim Näherkommen ein „kleines Rundbogenportal”, im Innern ein halbverblaktes Altarbild und eine „herrschaftliche Loge”.

Was zur ‚Gesellschaft‘ zählt, ist angereist, und alles könnte ungestört seinen Fortgang nehmen. „Die Kirche hatte sich, als der Sarg unmittelbar über der Gruftsenkung niedergelassen war, auf all ihren Plätzen gefüllt […] in tiefer und soignierter Trauer die Stiefmutter des Toten, eine noch schöne Frau, die, was geschehen war, lediglich vom Standpunkte des ‚Affronts‘ aus ansah und mit Hilfe dieser Anschauung über die vorschriftsmäßige Trauer mit beinah mehr als standesgemäßer Würde hinwegkam.” Der Sarg sinkt herab, und in diesem Moment zerreißt ein Laut die Stille – eine Szene von schneidender Kritik, wie es nur wenige in deutschen Romanen gibt: „Eine tiefe Stille trat ein, und die fremden Gäste steckten eben die Köpfe zum Schlußgebet in den Hut, als man hinter einem der Pfeiler ein heftiges und beinah krampfhaftes Schluchzen hörte. Die Gräfin sah empört nach der Stelle hin, von der es kam; aber der deckunggebende Pfeiler ließ glücklicherweise nicht erkennen, wer die Anmaßung gehabt hatte, ergriffener sein zu wollen als sie.”

In dieser Blickwendung zerfällt eine Welt: eine Welt der Konvention, des Scheins, die sich für die bessere hält. Sie zerfällt an ihrem angestammten Ort: in der Patronatsloge der alten „Feldsteinkirche”. Ausgelöst durch eine menschliche, allzu menschliche Regung, die von unten, aus dem unberufenen Mund einer jungen Näherin kommt. Zuletzt bringt sie, die junge Frau aus einfachen Verhältnissen, ganz ungewollt die Wahrheit über die hier in der alten Kirche versammelte Gesellschaft ans Licht. Auf dem halbverblakten Altarbild war sie nur undeutlich zu sehen: „Es stellte den verlorenen Sohn dar. Aber nicht bei seiner Heimkehr, sondern in seinem Elend und seiner Verlassenheit.”

Fontanes Umgang mit alten Kirchen hat viele Seiten. Er kann uns schulen im Schauen, Schonen und Beschreiben – einer Kunst eigener Art, die nicht viele beherrschen. Er kann uns zeigen, was nicht mehr vorhanden ist. Er kann uns warnen, nicht selbst einem Vorurteil zu verfallen wie gegenüber den Kirchen der Bauerndörfer. Er kann uns Kirche als sozialen Ort und als gefälligen Punkt in der Landschaft vergegenwärtigen. Die zuletzt angesprochene Seite im Roman „Stine” ist aber vielleicht die wichtigste, weil sie uns das Menschliche in den alten Kirchen erfahren lässt, und ohne das sind auch die ältesten oder schönsten Kirchen nur eine „Schale ohne Kern”