Instrumente und ihre Schöpfer

Orgellandschaft Mark Brandenburg

Wolf Bergelt, Organist und Orgelhistoriker, ist Begründer der systematischen Orgelfeldforschung im Land Brandenburg und Autor zahlreicher Publikationen.

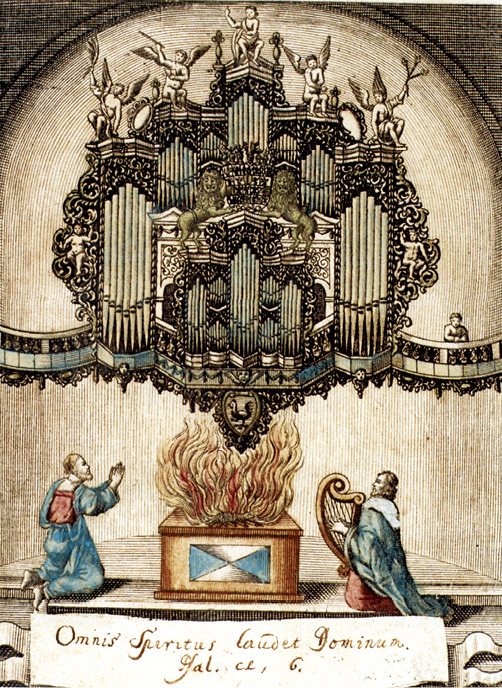

Die Orgel ist kein christliches Instrument — ebenso wenig, wie jedes andere Instrument aus sich heraus christlich sein kann. Aber das Christentum hat in einem Ausmaß für ihre weltweite Verbreitung gesorgt, dass man sie und Kirchen heute kaum ohne einander zu denken vermag. Bevor sie sich mit dem Christentum verband, lag bereits eine jahrhundertelange Geschichte hinter ihr, in der sie — angefangen von griechischen Wett- und römischen Gladiatorenkämpfen bis hin zum byzantinischen Kaiserkult — öffentlichen Spektakeln und privaten Vergnügungen gedient hatte, die alles andere als christlich waren.

Für das Jahr 2021 ist die Orgel von den Landesmusikräten Deutschlands zum „Instrument des Jahres“ gekürt worden.

Selbst im Jahrhundert ihrer endgültigen Ankunft in Europa, nachdem sie 757 als Geschenk des byzantinischen Kaisers an den fränkischen Kaiser beeindruckt hatte, stand die Orgel noch im Zeichen weltlicher, infolge der Allianz von Kreuz und Krone bald aber auch fürstbischöflich-klerikaler Macht. Von hier aus verbreitete sie sich im Zuge der Christianisierung allmählich über ganz Europa. Der Ausgangspunkt dieses Weges waren die Klöster, weil nur dort das Wissen zur Verfügung stand, welches für den Umgang mit solch einem komplizierten Kultgegenstand notwendig war. Kein Wunder also, dass so auch die klösterliche Musikpflege zur Keimzelle eines sich wechselseitig bedingenden Gestaltwandels wurde, in dem sich Kirchenmusik und Kirchenorgel bis auf den heutigen Tag beeinflussen können. Zugleich sehen wir, wie die Orgel nach ihrer Aufnahme durch das Christentum — wenngleich in viel bescheidenerem Maße — auch für weltliche Zwecke wiederentdeckt wurde und dort als Portativ (tragbare Kleinstorgel) unter den Spielleuten, als Positiv (Kleinorgel) und als Kammerorgel bei Hofe, in Adels- und in Bürgerhäusern sowie als große Konzertorgel bis hin zur Kino-, zur Dreh- und zur Jahrmarktorgel immer eine Rolle gespielt hat.

Der Umstand, dass die Orgel in der Mark Brandenburg erst im 14. Jahrhundert in Erscheinung trat, hat seine Ursache in deren vergleichsweise später Christianisierung und Neubesiedelung (mit Zuwanderern aus den Stammlanden ihrer zunächst askanischen Herrscher), die um 1300 mit der Gründung von ca. 2.500 Dörfern und ca. 100 Städten mehr oder weniger abgeschlossen war. Wenn man bedenkt, dass viele der damals entstandenen Dorfkirchen erstmals im 19. Jahrhundert mit einer Orgel ausgestattet wurden, ahnt man bereits, dass die ersten Instrumente dieser Art in Klöstern und in Stadtkirchen zu suchen sind. Tatsächlich berichten zwei Sekundärquellen von einer Anweisung an den Organisten der Frankfurter Oberkirche (St. Marien) aus dem Jahre 1330, in der es heißt: „wer der Orgel vorsteht, der soll zu den Zeiten, wo man auf den Orgeln singen soll, in den Chor zu dem Schulmeister gehn und ihn um einen Treter bitten, zugleich sich mit ihm besprechen, was man singen solle, damit der Chor und die Orgel übereinstimmen und nicht eine Confusion entstehe”. Für die Zeit um 1350 ist für das Servitenkloster zu Altlandsberg der Bau einer Orgel bekannt, und 1370 wirkte in Brandenburg ein Orgelbauer namens Werner, dessen Ruf so weit reichte, dass er sogar ein Instrument mit 18 Manualtasten und Pedal (!) nach Gotland (Schweden) liefern durfte, von dem noch heute Teile im Historischen Museum Stockholm zu bewundern sind. Neben diesen Zeugnissen erzählen uns — ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert stammende — Stein- und Holzplastiken in den Domen zu Fürstenwalde und zu Havelberg davon, dass die Orgel zusammen mit dem Christentum im brandenburgischen Kulturraum Einzug gehalten hat.

Nachrichten aus dem 15. Jahrhundert zeigen deutlich, wie sich die Stadtkirchenorgel zunehmend auszubreiten begann. Aus Havelberg, Jüterbog, Beeskow, Neuruppin, dem neumärkischen Königsberg, Prenzlau, Spandau, Pritzwalk, Berlin und einigen Städten der erst ab 1815 zu Brandenburg gehörenden Niederlausitz sind schriftliche Zeugnisse überliefert, die uns vermuten lassen, dass es in den Stadtkirchen der Mark bedeutend mehr Orgeln gegeben hat, als bezeugt worden sind. Wir dürfen annehmen, dass die Mehrzahl der märkischen und der Niederlausitzer Stadtkirchen bereits vor der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert Orgeln besaß, von denen nicht wenige schon mehrere Werke bzw. Manuale und ein Pedal umfasst haben mögen. Dass in diesem Zeit- und Kulturraum der Pedalgebrauch nichts Besonderes mehr gewesen sein kann, geht zweifelsfrei aus einer 1443 von Adam Ileborgh aus dem altmärkischen Stendal verfassten Orgeltabulatur und u. a. auch aus einem Fund des Berliner Orgelbauers Friedrich Marx hervor, der im 19. Jahrhundert während des Baus einer neuen Orgel in Beeskow Pedalpfeifen von 1418 vorfand.

Im 16. Jahrhundert — dem Jahrhundert der Reformation — verbinden sich die Orgelbauten bereits mehrfach mit den Namen ihrer Schöpfer, die schon lange nicht mehr als Ordensbrüder, sondern als freie Handwerker auftraten, deren Metier mancherorts zu den freien mechanischen Künsten gehörte. Neben ausländischen lassen sich auch einheimische, deutsch- und slawischstämmige Künstler ausmachen, deren Chancen allerdings noch recht ungünstig waren, sobald es sich um repräsentative Neubauten handelte. Zu den Bevorzugten gehörten beispielsweise Jacob Scherer, dessen Sohn Hans Scherer d. Ä., beide aus Hamburg, der Antwerpener Meister Antonius Mors, der erst von Stralsund und später von Kopenhagen aus wirkende Nicolaus Maass sowie Fabian Peterszoon aus Rostock, deren Tätigkeit sich jeweils nördlich von Berlin nachweisen lässt. Der namhafteste ansässige Meister dürfte zu Beginn des 16. Jahrhunderts Blasius Lehmann, Organist und Hoforgelbauer des brandenburgischen Kurfürsten, gewesen sein. Ihm wurde u. a. der Bau einer Orgel in der Berliner Nicolaikirche übertragen. Nach ihm ließen sich zwei Männer namens Egidius und Valentin Uckerow in Berlin als Orgelbauer nieder. In die Dienste des Kurfürsten trat auch Leonhardt Franck, der – wie Blasius Lehmann – nicht nur Orgelbauer, sondern zugleich Organist war und von Berlin und Frankfurt an der Oder aus wirkte.

In der Niederlausitz lässt sich für die zweite Jahrhunderthälfte fast in jeder Stadt eine Orgel nachweisen. Soweit Einzelheiten über deren Gestalt überliefert sind, fällt auf, dass sie ganz dem sogenannten Werkprinzip entsprach, also — wenn nicht einmanualig — aus mehreren klanglich kontrastierenden Werken zusammengesetzt war und bis zu drei Manualklaviaturen und ein Pedal haben konnte, wobei auf klare, ungebrochene Farbgebung und Unterscheidung der einzelnen Register, den sogenannten Spaltklang, geachtet wurde. Diese Instrumente waren großenteils von ihren geistigen Vätern in Südholland geprägt, so dass noch nicht von einem typisch märkischen Orgelbau gesprochen werden kann.

Ein starker und nachhaltiger Orgelbauimpuls dürfte von Kurfürst Joachim II. ausgegangen sein, unter dessen Regentschaft sich 1539/40 die Reformation in der Mark Brandenburg vollzog, die seine Position erheblich stärkte, weil er von nun an auch das Amt des obersten Kirchenherrn ausübte und das in seinem Herrschaftsbereich liegende Eigentum der römisch-katholischen Kirche in den Besitz der Krone bringen sowie die Bistümer Brandenburg, Havelberg und Lebus samt deren umfangreichem Grundbesitz auflösen konnte. In der darauf folgenden Generalkirchenvisitation hat dann die Hebung der kirchenmusikalischen Zustände und in diesem Zusammenhang auch der Orgelbau besondere Beachtung gefunden.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts — unter Kurfürst Joachim Friedrich — erhielt die lutherische Landeskirche ein Konsistorium, dessen Spitze mit einem Generalsuperintendenten besetzt wurde. Damit war der Ausbau des brandenburgischen Behördensystems auch im kirchlichen Bereich weitgehend abgeschlossen und der Orgelbau in den landesherrlichen Patronatskirchen unter die Aufsicht der neuen Kirchenleitung gestellt, während daneben weiter zahlreiche Standesherrschaften existierten. In dieser Zeit arbeitete Martin Peter Grabow in der Mark, der zu den wenigen inländischen Meistern gehörte, die größere Neubauaufträge erhielten. Bald brachte der Dreißigjährige Krieg (1618 – 1648) den Orgelbau in Gefahr, aber dennoch nicht vollständig zum Erliegen. Zum Glück übernahm 1640, als der Bevölkerungsverlust auf 50 Prozent anstieg, ein Regent die Führung des Landes, den man später den „Großen Kurfürsten” nennen sollte und durch dessen Klugheit und Tatkraft die Mark Brandenburg aus der totalen Verelendung heraus noch im selben Jahrhundert einen Status errang, der die Grundlage für den Rang einer europäischen Großmacht bildete, den Brandenburg-Preußen im 18. Jahrhundert einnahm. Der in der Regierungszeit von Kurfürst Friedrich Wilhelm zum Durchbruch gelangende Aufbauwille wurde auch in der steigenden Zahl größerer und kostspieliger Orgelneubauten sichtbar, die nach wie vor fast alle von auswärtigen Künstlern ausgeführt wurden, unter denen besonders Hans Scherer d. J. (Hamburg), Matthias Schurig (Radeberg), Adam Casparini (Sorau), Georg Weindt (Schluckenau/Böhmen), Georg Reichel (Halle), Tobias Weller (Dresden), Christian Decker (Görlitz), Christoph Junge (Weißenfels), Christoph Donat (Leipzig) und Andreas Tamitius (Dresden) zu nennen sind, von denen einige überwiegend in der — damals zunächst noch zu Böhmen gehörenden und ab 1635 sächsischen — Niederlausitz agierten.

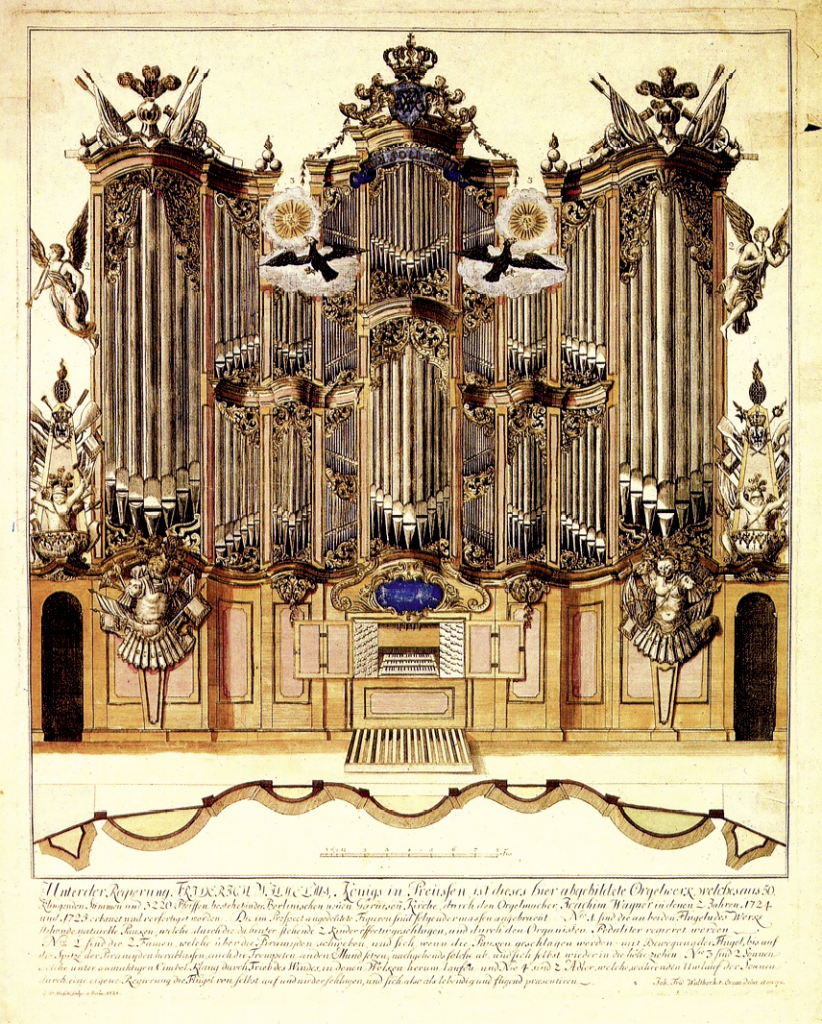

Im 18. Jahrhundert, als Kurfürst Friedrich III. 1701 zum König in Preußen aufgestiegen war und Berlin zu einer prächtigen Residenzstadt auszubauen begann, zog er auch Künstler, Wissenschaftler und Handwerker an seinen Hof, deren Ruf über jeden Zweifel erhaben war. Und so ist es nicht verwunderlich, dass wir neben Persönlichkeiten wie Leibniz und Schlüter den berühmten norddeutschen Meister Arp Schnitger in königlichen Diensten antreffen, der 1708 zum Königlich-Preußischen Hoforgelbauer ernannt werden sollte. Doch die Zahlungsmoral des verschwenderischen Regenten ließ zu wünschen übrig und mag einer der Gründe gewesen sein, weshalb man Schnitger nicht dauerhaft an das preußische Haus zu binden vermochte. So entstand ein Vakuum, das zunächst Schnitgers ungeliebter Schüler Johann Michael Röder auszufüllen versuchte, bis 1719 Joachim Wagner in Berlin auftauchte, der bei dem inzwischen regierenden „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. offenbar nicht nur einen besseren Ruf genoss, sondern auch die genialere und stärkere Künstlerpersönlichkeit war. Wagner war es auch, der das Land nun endlich mit einem eigenen, zukunftsweisenden Orgelbaustil auf höchstem Niveau beschenkte und durch seine Schüler – Peter Migendt, Gottlieb Scholtze, Ernst Marx – sowie Enkelschüler und inspirierte Nachahmer das ganze Jahrhundert wie kein zweiter prägen und die brandenburgische Orgelbaugeschichte bis auf den heutigen Tag indirekt beeinflussen sollte. Sein Œuvre, das im Rahmen eines Forschungsprojektes in den letzten Jahrzehnten erschlossen werden konnte, umfasst nach heutigem Erkenntnisstand fast 60 Instrumente, woran sich zeigt, dass wir es mit einem der bedeutendsten Orgelbauer der Geschichte zu tun haben, der seinen viel bekannteren Zeitgenossen und kurzzeitigen Arbeitgeber Gottfried Silbermann an ingeniöser Potenz und Innovativkraft noch übertraf und zudem eine Klangwelt schuf, die dem Orgelideal Johann Sebastian Bachs (der Wagner-Orgeln kannte) auf kaum vergleichbare Weise nahekam. Diese Erkenntnis bietet alle Voraussetzungen dafür, Wagner endlich genauso „heilig” zu sprechen, wie es in Sachsen mit Silbermann schon längst geschehen ist.

Im 19. Jahrhundert kam es zu einem tiefgreifenden Stilwandel in den Künsten, der im Orgelbau mit der Auflösung des klassischen Werkprinzips, der Homogenisierung des Klangs, einer entsprechenden Veränderung der Intonation (Tongebung) und in der Gehäusearchitektur mit der Einführung geradliniger antikisierender Formen einherging, die großenteils auf den Einfluss von Karl Friedrich Schinkel zurückzuführen sind, der als Geheimer Oberbaurat der Oberbaudeputation Preußens gesamtes Bauwesen leitete. Zahlreiche Prospektentwürfe in seinem Nachlass lassen drei Grundideen erkennen, denen ein großer Teil der märkischen Orgelbauer fast das ganze 19. Jahrhundert hindurch folgte: anfangs besonders mit einer griechischen Tempelfrontvariante (in den Hauptgliedern am Tympanon, an der griechischen Säulenordnung und den Flachfeldern erkennbar), hernach zu romanischen Rundbogen- und gotischen Spitzbogenformen übergehend, wobei erstere oft mit einem schlichten abschließenden Horizontalgesims und lisenenartigen Vertikalgliedern versehen sind, und letztere fast immer maßwerkdurchbrochene Wimpergabschlüsse zwischen fialenbekrönten Vierkant- oder Polygonalpfeilern aufweisen.

Überall dominiert Schlichtheit, auch bei den abweichenden Formen märkischer Landorgelbauer, deren Markt seit der Mitte des 18. Jahrhunderts sichtbar zu wachsen begann. Technisch und produktionsstrukturell setzte ein revolutionierender Wandel ein, der zunehmend in die Industrialisierung führte und sich — je nach den spezifischen Bedingungen — auf Orgelbauunternehmen entweder fördernd oder vernichtend auswirkte, den Orgelbau als solchen aber auf ungeahnt innovative Weise veränderte und vorantreiben half. Die überragenden Gestalten unter den zahlreichen Orgelbauern dieses Jahrhunderts sind u. a. in dem Lehrer-Schüler-Kontinuum zu suchen, das von Joachim Wagner ausging und sich in Berlin über Wagners Enkelschüler Johann Simon Buchholz, dessen Sohn Carl August, die Werkstatt Lang & Dinse bis hin zu den Gebrüdern Dinse fortsetzte. Andere bedeutende Linien sind mit den Namen Grüneberg (Brandenburg, Stettin), Heise, Gesell (beide Potsdam) und Sauer (Frankfurt (Oder)) verbunden. Unter den „Landorgelbauern“ haben besonders die Turleys (Treuenbrietzen, Brandenburg), Claunigks, Schröthers (beide Sonnewalde/NL), Baer, Lobbes (Niemegk), Lütkemüller (Wittstock), Kienscherf (Eberswalde) und Hollenbach (Neuruppin) prägend gewirkt. Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 nahm das Entwicklungsgeschehen ein derart atemberaubendes Tempo an, dass viele kleine und traditionsbewusste Unternehmer, die damit nicht Schritt zu halten vermochten, keine Chance mehr hatten.

Die Tatsache, dass um die Wende zum 20. Jahrhundert die gesamte Vielfalt märkischer Orgelbauwerkstätten in der Provinz Brandenburg bis auf drei große Unternehmen fast restlos verschwunden war, zeigt deutlich, dass nicht persönliches Unvermögen, sondern nur ein übergreifendes Geschehen Ursache für diesen Niedergang gewesen sein kann, das nicht zuletzt sowohl mit dem zunehmenden Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land als auch mit den Vorteilen der neuen Produktionsweise zu tun hatte. Nachdem 1916 bzw. 1918 die Gebrüder Dinse verstorben waren, gab es nur noch zwei große Firmen — Sauer und Schuke —, die die wenigen kleineren Werkstätten lange Zeit konkurrenzlos überragten. Zugleich sehen wir, wie auch an namhafte Orgelbauer außerhalb der Provinz Brandenburg Aufträge vergeben wurden. Erst mit der Trennung der Gebrüder Hans-Joachim und Karl Schuke (1950) — von denen letzterer eine eigene „Berliner Orgelbauwerkstatt GmbH“ in Zehlendorf gründete — und durch die zunehmende Profilierung der Mitteldeutschen Orgelbauanstalt (Bad Liebenwerda) kamen neue Farben hinzu, die die regionale Firmenlandschaft wieder anreichern konnten.

Diese Tendenz scheint mit der Wiederherstellung der deutschen Einheit im Jahre 1990 einen neuen Impuls bekommen zu haben, während gleichzeitig die zunehmende grenzüberschreitende Durchdringung und Internationalisierung des Orgelbaus bis hin zu Kooperationen zwischen Orgelbauern sichtbar ist. Neben diesen Erscheinungen wird das 20. Jahrhundert durch eine großartige Entwicklung der Restaurierungs- und Rekonstruktionspraxis geprägt, um die sich gerade auch Orgelbaufirmen des Landes Brandenburg in maßstabsetzender Weise verdient gemacht haben. Aber wir haben es auch mit einem Jahrhundert der Orgelwissenschaft zu tun, in dem wie nie zuvor Quellen- und Substanzforschung betrieben wurde, ohne deren Ergebnisse das Niveau der heutigen Praxis undenkbar wäre.

Das 21. Jahrhundert ist noch offen und zugleich unser fortwährendes Jetzt, von dem aus wir wie von einem Gipfel auf die gesamte historische Orgellandschaft Brandenburg, aber auch visionär in die Zukunft blicken können. Dort liegt die Chance, nunmehr in Neuland vorzudringen. Ob wir sie nutzen und ergreifen können, wird von vielen unvorhersehbaren Faktoren, aber immer auch von Menschen abhängig sein, die sich mit dieser großen alten Kunst verbinden wollen.

Lesern, die das Thema vertiefen möchten, seien die folgenden, bildreichen Bände empfohlen:

Wolf Bergelt: Orgelreisen durch die Mark Brandenburg, 3. Auflage, Berlin 2016

Wolf Bergelt: Joachim Wagner. Orgelmacher. Regensburg 2012

Instrumente und ihre Schöpfer