Burgkapelle im Wandel

Ein Juwel, das der Verein zur Förderung und Erhaltung der Plattenburg bewahren konnte.

Torsten Foelsch ist Hotelier, Publizist und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadt- und Regionalmuseums in Perleberg.

Trutzig und wehrhaft wirken noch heute die mittelalterlichen Backsteinmauern der Plattenburg, die sich auf einem von der Karthane umschlossenen Burgplatz erheben, auf die vielen Besucher, die den Weg in die Abgeschiedenheit der Prignitz finden. Die Plattenburg ist eine der letzten vollständig erhaltenen Wasserburgen im Norden der Mark Brandenburg. 1319 erstmals urkundlich erwähnt, kam sie damals aus markgräflicher Hand in den Besitz der mächtigen Havelberger Bischöfe, die die Burg ausbauten, sie zu ihrem Sommersitz erwählten und im Palas der Burg eine Kapelle einfügten. Im Zuge der Säkularisierung der bischöflichen Güter nach der Reformation kamen Burg und bischöfliche Tafelgüter in kurfürstli-che Hand und wurden 1552 samt dem Städtchen Wils-ack an Matthias von Saldern zunächst verpfändet, 1560 schließlich erb- und eigentümlich als Ausgleich für geliehene Gelder übertragen. Die Familie von Saldern bewohnte die Burg bis zu ihrer Enteignung im Jahre 1945.

Um zwei Höfe gruppieren sich entlang einer meterstarken Ringmauer die mächtigen Backsteingebäude von Ober- und Unterburg, die ihrerseits von Wassergräben umgeben sind. Südlich schließt sich das weiträumige Gelände der Vorburg an, das von einem weiteren Wassergraben geschützt ist. Weit abseits der Burg am südöstlichen äußeren Graben wurde die große Eisgrube angelegt, die noch heute vorhanden ist. Die Oberburg besteht aus dem Palas mit dem Turm, während die Unterburg Back- und Brauhaus (später Kapelle), Knappenhaus und Stall- und Speichergebäude umfasst. Mehrere eingreifende Um- und Neubauten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert gaben der Burg ihr bis heute fast unverändert erhaltenes architektonisches Gepräge.

Um 1714 ließ Siegfried Christoph von Saldern (1661-1715) – damals Vizepräsident des Fürstentums Halberstadt und 1708 Erbe der Plattenburg – über dem Gewölbekeller des jenseits der Oberburg gelegenen Back- und Brauhauses eine neue, über zwei Geschosse reichende geräumige Barockkapelle „Gott zu Ehren und zu seinem Gedächtniß“ einrichten und hat „selbige auch fein ausputzen lassen“, da die alte bischöfliche Hauskapelle im Palas den Anforderungen nicht mehr genügte. Der märkische Chronist Johann Christoph Bekmann notierte um 1715, dass „die bischöfliche Kapelle …, die bisher noch zum Gottesdienst gebrauchet worden [ist], nunmehr aber gänzlich weggebrochen [wurde] und an deren Stelle wegen Vermehrung der zur Residenz gehörigen Leute zur linken Hand des Schloßes eine andere weitläufigere angeleget [worden], habende unter sich das Brauhaus und oberwärts einen Kornboden.“ Im „Innen war die Kapelle mit Holztäfelung versehen, die aber schon [1883] stark verwittert war. Der Stuhl für die Herrschaften befand sich schon früher zu ebener Erde an der Westseite. Eine Apsis besaß die Kapelle nicht, sondern der Altar stand an der glatten Ostwand.“ In die wandumkleidende Holztäfelung des neuen Kirchen-Innenraumes, „an der Seiten bey der Cantzel“, ließ Siegfried Christoph von Saldern zwei profilierte hölzerne Segmentbögen einarbeiten, in denen auf Kreidegrund jeweils die 16 Wappen und Namen seiner als auch seiner Ehefrau, Sophie Elisabeth Hofer von Urfahren (1668–1716), Ahnenreihe malen ließ. Als Grundlage für diese Wappenmalereien diente ein genealogisches Gutachten, das der damalige Bürgermeister von Werben, Joachim Bertram, der fast 50 Jahre „dem Hause Plattenburg gedienet und hierselbst bekand gewesen“, im August 1714 für den Auftraggeber erstellt hatte. Die Ausstattung der Kapelle, von der heute außer einigen Resten nichts erhalten ist, erfolgte in barocker Form.

Wappen der Ahnen von Siegfried Christoph von Saldern

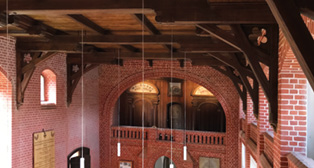

Unter Adolf Friedrich von Saldern (1802–1862) kam es in den 1850er Jahren und vor allem von 1861 bis 1865 nach Entwürfen von Friedrich August Stüler zu eingreifenden baulichen Veränderungen an den Gebäuden der Oberburg, die der Anlage ihr im Wesentlichen bis heute erhaltenes neugotisches Gepräge gaben. Sie fanden mit dem nach einem Brand notwendigen Umbau des Stüler’schen Burgturmes 1883 und dem neugotischen Umbau der Burgkapelle 1885/1886 ihren vorläufigen Abschluss. Damals wurde die Kapelle durch den Wilsnacker Baumeister Wilhelm Staemmler neugotisch umgebaut. Die kraftvolle Holzbalkendecke, das Gestühl, die Dacherker, die Portalvorlage, die Überarbeitung der Freitreppe, die bleiverglasten bunten Stichbogenfenster, die Apsis, die Westempore sowie die Stichbogenöffnungen und Brüstungen des Wehrgangs zum Kirchenraum gehören dieser Umbauphase an. Der nach Westen weisende mittelalterliche Putzblenden-Giebel erhielt seinerzeit seinen charakteristischen Stufengiebel mit dem bekrönenden Kreuz und der integrierten Stundenglocke von 1580. Der Kapellenzugang auf der Hofseite erhielt eine völlig neue kielbogige Portalvorlage mit vorgelegter geschwungener Freitreppe aus Backstein.

Nach 1945 wurde die Kapelle zunächst noch als Gemeindekirche für die vielen Flüchtlingsfamilien aus dem deutschen Osten, die hier eine neue Heimat fanden, genutzt. Die barocke Kanzel überlebte die Bilderstürmerei nach 1945 nicht. Auch die bunten Bleiverglasungen der

hohen Fenster wurden bis auf die oberen Teile ein Opfer von mutwilliger Zerstörung. Immerhin kümmerten sich einige alte Gemeindeglieder bis 1990 rührend um die Pflege des Innenraums, der allerdings kaum noch für Gottesdienste genutzt wurde.

Mit dem Beginn der Wiederherstellungsarbeiten auf der stark baufälligen Burg, die 1991 von dem seinerzeit gegründeten Verein zur Förderung und Erhaltung der Plattenburg e.V. in Gang gesetzt wurden, widmete man sich bald auch der inneren und äußeren Wiederherstellung der sanierungsbedürftigen Kapelle im Back- und Brauhaus. 1996 bis 1997 wurde sie umfassend restauriert und anschließend mit einem Festgottesdienst feierlich wieder eingeweiht. Seither wird sie mehrfach im Jahr für Gottesdienste, Trauungen und Trauerfeierlichkeiten genutzt. Die Familie von Saldern unterstützt in Anlehnung an die einstige Patronatsherrschaft seit 1991 die Instandsetzung und Unterhaltung dieser bemerkenswerten Burgkapelle.