Neues aus Wilsnack

Ein Tagungsbericht

Dr. Hartmut Kühne ist Theologe, Historiker und Ausstellungsmacher. Er befasst sich u.a. mit der Erforschung von Wallfahrten und organisierte schon mehrfach Tagungen zur Geschichte der Wilsnacker Wallfahrt.

Stephanie Schüler M. A. ist Kunsthistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin sowie am Corpus Vitrearum Medii Aevi der BBAW. Für ihr Promotionsvorhaben forscht sie zur Ausstattungsgeschichte von St. Nikolaus in Wilsnack

Etwa in der Mitte zwischen Berlin und Hamburg liegt Bad Wilsnack, ein Ort, der heute vor allem Kurgäste und Wellnesstouristen anzieht. Am Ende des Mittelalters war Wilsnack dagegen der bedeutendste Wallfahrtsort Nordeuropas. Nach der Zerstörung des Dorfes in einer Fehde im Jahre 1383 begannen drei angeblich aus dem Feuer unversehrt geborgene Hostien Pilger aus Nord- und Mitteldeutschland, aus dem Baltikum, den Niederlanden und selbst aus Ungarn anzulocken. Eine erste, bescheidene Wallfahrtskirche wurde seit der Mitte des 15. Jahrhunderts durch einen prächtigen Bau ersetzt, dessen Langhaus erst in der Zeit der beginnenden Reformation vollendet wurde. Mit der Reformation geriet die Wilsnacker Wallfahrt in eine ‚Absatzkrise‘. Was drei Jahrzehnte nach dem reformatorischen Umbruch von der Wallfahrt noch übrig war, vernichtete der evangelische Prediger Ellefeld, der die Hostienreste 1552 verbrannte. Gleichzeitig griff der kurfürstliche Fiskus auf die Preziosen der Kirche zu und verwertete die edelmetallhaltigen Ausstattungsgegenstände. Der aus Wilsnack stammende evangelische Havelberger Domdechant Matthäus Ludecus setzte der Wallfahrt mit seiner 1586 in Wittenberg gedruckten „HISTORIA […] des vermeinten heiligen Bluts zur Wilssnagk“ ein vernichtendes literarisches Denkmal, dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind. Im Schatten dieses Verdikts über den „papistischen“ Betrug verfiel das Bauwerk über die Jahrhunderte. Seitenkapellen und die ehemalige Bischofskurie gingen unter, einzelne Par-tien der Kirche wurden von Zeit zu Zeit mehr schlecht als recht repariert und dem Gebrauch einer evangelischen Pfarrkirche unter adligem Patronat angepasst.

In den letzten 25 Jahren wurden die vergessene Wallfahrt und damit auch ihr Bau wiederentdeckt. Nach ersten Anläufen Einzelner in den 1990er Jahren machte das Projekt „Wege nach Wilsnack“ 2005 mit Ausstellungen, einer Tagung, einer populären Veröffentlichung zur Wallfahrt und ihrer Geschichte (Kühne / Ziesak (Hgg.): Die Wilsnackfahrt, Regensburg 2005) sowie mit vielen kleinen und großen Aktionen auf die Kirche aufmerksam. Daraus erwuchs die Reaktivierung des Pilgerwegs Berlin – Bad Wilsnack 2006, auf dem seither jährlich einige Tausend Menschen auf der Suche nach Lebenssinn, kulturellen Spuren oder auch sportiven Herausforderungen wandern, pilgern oder radeln.

Als 2015 Instabilitäten im Gewölbe der Kirche sichtbar wurden, gelang es, den Kirchenbau im folgenden Jahr in das Denkmalpflegeprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ aufzunehmen. So wurde eine sieben Jahre dauernde Sanierung des Bauwerkes möglich. Im Rahmen dieser Arbeiten gab es neue bauhistorische Befunde. Diese sollten einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt und zusammen mit weiteren Forschungen zur Geschichte und Ausstattung der Kirche diskutiert werden. Dies war der Anlass für den Förderverein Wunderblutkirche, zu einer Tagung einzuladen, die im September 2023 stattfand. Eingeladen waren 22 Experten und Expertinnen, die Erträge ihrer Arbeiten aus den Perspektiven von Geschichte, Kunstgeschichte, Kirchengeschichte, Bauforschung und Archäologie präsentierten.

Zu den am besten bekannten Tatsachen über die Wallfahrt gehört der Konflikt zwischen dem durch den Havelberger Bischof verwalteten Wallfahrtsort und dessen kirchlichem Oberherrn, dem Magdeburger Erzbischof, der 1452/1453 in gegenseitiger Exkommunikation und kriegerischen Übergriffen gipfelte. Für diese Auseinandersetzungen war im besonderen Maße der Reformtheologe und Magdeburger Domherr Heinrich Tocke verantwortlich, der seit 1442 in immer neuen Anläufen den Wilsnacker Kult kritisierte, den Havelberger Bischof und den Brandenburger Kurfürsten zur Abschaffung der Wallfahrt aufforderte und schließlich 1452 ein kirchenrechtliches Verbot durch den päpstlichen Legaten Nikolaus von Kues durchzusetzen versuchte. Die Frontstellung der Elbmetropole gegen den märkischen Wallfahrtsort war angeblich aber schon älter als die Angriffe Tockes. Dafür berief sich die Forschung seit dem 19. Jahrhundert auf Artikel, die 1412 angeblich durch ein Magdeburger Provinzialkonzil erlassen wurden. Diese sogenannten Magdeburger Artikel waren im 18. Jh. von dem Kölner Jesuiten Hermann Joseph Hartzheim in einer bis heute benutzten Ausgabe gedruckt worden. Der Dresdner Archivar und Historiker Peter Wiegand zeigte jetzt in seinem Vortrag, dass diese Artikel gar nicht aus dem Jahre 1412 und auch nicht von einer Provinzialsynode stammen. Vielmehr handelt es sich um Bruchstücke aus einem Text, den der Wilsnack-Kritiker Heinrich Tocke 1446 verfasste. Eine Gegnerschaft des Magdeburger Erzbischofs gegen die Wallfahrt vor 1442 lässt sich also nicht belegen. Vielmehr waren die Magdeburger Erzbischöfe am Beginn der Wallfahrt deren aktivste Förderer und blieben dies auch noch eine ganze Weile.

Die Geschichte der Wallfahrt stellt alle, die sich mit ihr beschäftigen, vor ein Rätsel.

Wie war es möglich, dass diese kleine Dorfkirche im historischen Nirgendwo einer kulturell rückständigen Region schlagartig berühmt werden konnte? Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil sich die Pilgerströme im Spätmittelalter sonst entsprechend dem von Ost nach West und von Nord nach Süd verlaufenden kulturellen Gefälle bewegten: die bedeutenden Pilgerziele lagen also im Westen des Reiches, etwa in Aachen und Köln, oder im Süden, etwa im Kloster Einsiedeln. Wilsnack war somit atypisch. Die ältere Literatur kümmerte das freilich nicht – meinte man doch in einem irrationalen Aberglauben und einem unlauteren Klerus die eigentlichen Triebfedern der Wallfahrt ausmachen zu können. Dass Wallfahrten aber als langfristig wirksame Massenbewegungen kulturelle und institutionelle Rahmenbedingungen brauchen, um zu funktionieren, ist hingegen erst eine jüngere Einsicht. Die erste, 2005 in Wilsnack veranstaltete Tagung brachte in dieser Hinsicht einen Erkenntnisgewinn. Der Prager Archivar Jan Hrdina deckte damals auf, dass die frühe Wilsnackfahrt gerade der Familie der Luxemburger Kaiser einen großen Popularitätszuwachs verdankte. Die hauptsächlich in Prag residierende Dynastie, die seit 1373 die Landesherrschaft in der Mark Brandenburg ausübte, war es, die Wilsnack in Europa bekannt machte. Elisabeth von Pommern (gest. 1393), die vierte Frau Kaiser Karls IV., besuchte 1390 als erste Fürstin überhaupt den Wallfahrtsort, nachdem sie von einer schweren Krankheit genesen war. Mit ihrem Interesse machte sie ihre Familie auf den Ort aufmerksam, von König Wenzel (1361–1419) bis zu Kaiser Sigismund (1368–1437); noch für den 1440 geborenen Ladislaus Postumus (1440–1457) sandte seine Mutter eine silberne Kinderfigur aus Ungarn in die Prignitz.

Der Beziehung einer ganz anderen europäischen Dynastie zu Wilsnack ging der Hanse-Forscher und dänische Landeshistoriker Carsten Jahnke (Kopenhagen) mit seinem Vortrag nach. Die Wallfahrt dürfte in Dänemark durch den Bischof von Schleswig, Johann Skondelev, bekannt geworden sein, der 1388 Wilsnack besuchte. Erst über ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 1443, besucht mit dem gerade frisch zum „Erzkönig“ gekrönten Christopher von Pfalz-Neumarkt ein dänischer Monarch Wilsnack, um hier seine politischen Ansprüche anzumelden. Erst als dieser 1448 stirbt, und dessen Ehefrau, die Hohenzollernprinzessin Dorothea, den Oldenburger Grafen Christian durch Heirat zum König von Dänemark und später auch von Schweden und Norwegen macht, beginnt die enge Verbindung der skandinavischen Monarchen zu Wilsnack, welches sie und ihre Nachkommen immer wieder besuchten. Ähnliche Untersuchungen, wie sie Jahnke für die dänischen Könige anstellte, wünscht man sich auch für die Welfen, für die Mecklenburgischen und die Pommernherzöge.

Einem bisher kaum beackerten Feld, den archäologischen Befunden zur mittelalterlichen Siedlung in Wilsnack, nahm sich Torsten Geue (Perleberg) an, der die Errichtung der ersten Dorfkirche kurz nach Ortsgründung in der ersten Hälfte des 13. Jh., datierte. In den letzten gut 100 Jahren kamen kaum archäologische Befunde aus der Wallfahrtszeit zu Tage. Grabungen an der Großen Straße, die das

Zentrum des spätmittelalterlichen Ortes bildete, brachten nur einen bescheidenen Bohlenweg zutage. Um 1520 war die Siedlung lediglich durch einen Wassergraben und einen Palisadenzaun gesichert. Nach dem Ende der Wallfahrt wurde die ehemalige, auf die Bedürfnisse der Pilger ausgerichtete Ortstruktur dem Verfall preisgegeben.

Der Bau der Kirche wurde nicht nur großzügig durch päpstliche, bischöfliche sowie landesherrliche Protegés gefördert, sondern auch von Adligen reich ausgestattet. Zeitzeugen der Wallfahrt berichten, der Raum sei dicht geschmückt gewesen. Heinrich Tocke als auch der Zürcher Kleriker Felix Haemmerlin sprechen im 15. Jahrhundert von einem Übermaß an Weihegaben aus Metall, Wachs und Holz in der Wilsnacker Kirche.

Neben dieser eindrucksvollen Zurschaustellung von Gaben an die Kirche war es vor allem ihre umfassende Farbverglasung, die den Innenraum bestimmte. Die Kunsthistorikerinnen Cornelia Aman, Ute Bednarz und Maria Deiters (Berlin/Potsdam) zeigten anhand ausgewählter Scheibengruppen und Einzelfelder neue Forschungsfragen und Perspektiven auf. Die Reste eines Zyklus zur Vita des Hl. Erasmus lassen aufgrund ihrer Konzeption in Medaillonform auf eine ursprünglich wesentlich umfangreichere Erzählung schließen, zu der weitere Medaillons zählten, die sich vertikal und horizontal anschlossen. Diese Ausführlichkeit in der Erzählung der Erasmusvita folgt einer Tradition im europäischen Norden, die in Verbindung mit den erhaltenen Glasfeldern in Wilsnack einer weiteren Untersuchung bedarf. An der Ausführung der mittelalterlichen Farbverglasung der Wunderblutkirche waren drei Werkstätten beteiligt: die sog. Altmark-Werkstatt, die lokale Wilsnacker Werkstatt und die Werkstatt des Niederländers Zweer van Opbueren Wesselsz. Für die der Altmark-Werkstatt zugeschriebenen Werke wurde eine überzeugende Prägung aus der niederländischen Tafelmalerei vorgestellt, die ihre Vorbilder u. a. in den Gemälden Rogier van der Weydens findet.

Möglicherweise aufgrund der den Raum dominierenden Farbverglasung war die mittelalterliche Raumfassung, abgesehen von den monumentalen Wandmalereien eines Hl. Christophorus und einer Anna Selbdritt unter Heiligen und Engeln, reduziert angelegt, wie die Restauratoren Hans Burger (Wünsdorf) und Björn Scheewe (Lenzen) anhand von Fassungsbefunden zeigen konnten. Sie bemerkten außerdem, dass die Farbfassung wohl nicht wie konzipiert zu Ende geführt werden konnte, man sich bei der Gestaltung jedoch auf die Vierungspfeiler konzentrierte, die vom restlichen Raum abweichende Fassungen erhielten.

Für das heute noch erhaltene Kompositretabel, das aus drei verschiedenen Schreinaltären besteht, zeigte Kunsthistoriker Peter Knüvener (Zittau), dass die Kombination aus dem mittleren und unteren Stück des Aufsatzes womöglich den originären Zustand widerspiegelt und nicht erst, wie bisher in der Forschung angenommen, eine nachmittelalterliche Maßnahme darstellt. Ihre Herkunft vermutet Knüvener im südlichen und nördlichen Ostseeraum, die Maßwerkformulierungen und Architekturgestaltung der Schreine sind für dieses Gebiet singulär. Ebenso ungewöhnlich für die Region ist die massive Ausführung der Figuren ohne rückseitige Aushöhlung; ihre Ausstattung mit einem ordentlichen Sockel stellte er als ‚märkisches‘ Element heraus.

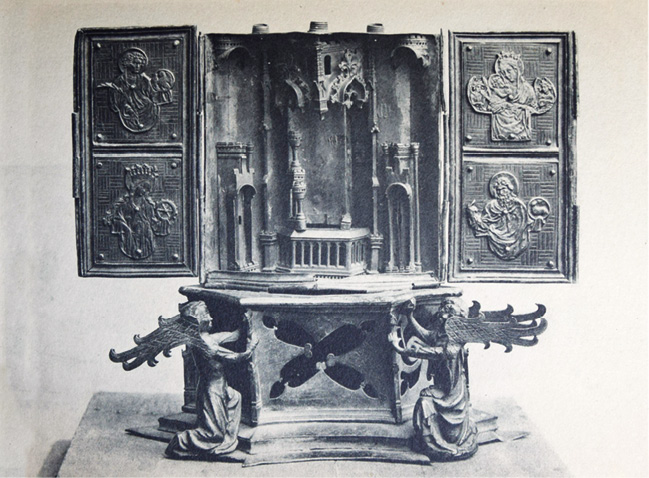

Mit dem 1977 nach einem bis heute unaufgeklärten Raub verschollenem Goldschmiedetriptychon aus dem Bestand der Wilsnacker Wunderblutkirche beschäftigte sich der Vortrag des Kunsthistorikers Stephan Kemperdick (Berlin). Zwei erhaltene Gipsabgüsse runder Medaillonreliefs, konnten als Repliken des Triptychons identifiziert werden.

Neue Erkenntnisse zu mehreren Ausstattungsstücken, die mit Hilfe kunsttechnologischer und naturwissenschaftlicher Verfahren untersucht wurden, lieferte der Denkmalpfleger Gordon Thalmann (Klein Gottschow). Durch dendrochronologische Bestimmungen konnte die Herkunft der Schnitzfigur des Hl. Olav aus Lübeck festgestellt werden. Die Hölzer der Legendentafeln und des Wunderblutschreins kommen aus dem regionalen Umfeld Wilsnacks. Stilistische Bezüge dieser Werke weisen sowohl in nahe gelegene Gebiete (St. Stephan in Tangermünde) als auch vermehrt in nördliche Territorien (St. Annen-Museum in Lübeck, Dominikanerkloster St. Johannes in Rostock und St. Nicolai-Kirche in Lüneburg).

In mehreren Vorträgen klang an, dass die Wunderblutkapelle ursprünglich nicht als solche geplant war. Ihr scheint diese Funktion erst durch eine spätere Entwicklung zugewachsen zu sein. Thalmann wies darauf hin, dass die Nische, in der sich der Wunderblutschrein befindet, bereits vor Einbau des Schrankes existierte.

Von Olk verwies auf den Umstand, dass es für die Kammer lediglich einen bauzeitlichen Zugang gab, der ausschließlich über den Chor ins Innere führte und dass die Sakristei zumindest in ihrer Fußbodengestaltung wesentlich repräsentativer erscheint.