Rätselhaftes neben der Autobahn

Inschriften in der Kirche Groß Warnow

Dr. Uwe Czubatynski ist Theologe und Bibliothekar, war von 1994–2007 Gemeindepfarrer in der Prignitz und 2007–2022 Archivar des Domstifts Brandenburg. Er ist Vorsitzender des Vereins für Geschichte der Prignitz.

Autobahnen sind zweifellos eine gute Erfindung, wenn man größere Entfernungen möglichst schnell zurücklegen muss. Sie haben aber auch einen Nachteil für Freunde der Kunst und Kultur (von den Eingriffen in Natur und Umwelt ganz zu schweigen): Wer die Autobahn benutzt, wird von den umliegenden Ortschaften bestenfalls einen Kirchturm sehen, aber niemals etwas von Geschichte und Eigenart dieser Städte und Dörfer erfahren. Der Preis der Geschwindigkeit ist das Nicht-Wissen um die gewachsene Kulturlandschaft, die heute von den Asphalt- oder Betonpisten gnadenlos durchschnitten wird. Wer diesen Preis als zu hoch empfindet, muss die Autobahn verlassen und genügend Zeit mitbringen, um diejenigen Orte zu erkunden, die sonst namenlos am Horizont verschwinden.

Neuerdings wird auch die Prignitz von zwei Autobahnen zerteilt: Bekannt und viel befahren ist bisher die A 24, die an der Stadt Wittstock vorbeiführt. Hinzu kommt nun die A 14 im westlichen Teil der Prignitz, die bei Wittenberge die Elbe überqueren wird und in nördliche Richtung führt. Die letzte Abfahrt unmittelbar vor der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern ist das Dorf Groß Warnow. Wegen der Bundesstraße 5, die durch den Ort führt, dürfte der Name vielen Reisenden durchaus vertraut sein. Wer aber die Kirche von Groß Warnow finden will, muss erst in die eigentliche Dorfstraße einbiegen und das trutzige Gebäude samt Pfarrhaus suchen.

Wer die reich ausgestattete und durch eine geräumige Winterkirche gut nutzbare Kirche betritt, wird überrascht sein von ihrem eigentümlichen Inventar. Als erstes fällt der Blick geradezu zwangsläufig auf eine Art Altarwand. In der Mitte steht ein beachtlicher, ganz offensichtlich mittelalterlicher Altarschrein, der aber flankiert wird durch die Pfeifenreihen einer modernen Orgel, die 1938 eingefügt wurde. Der Flügelaltar zeigt in seiner Mitte eine Mondsichel-Madonna mit dem Kind, begleitet von Johannes dem Täufer zur Linken und dem Heiligen Georg zur Rechten. Acht Heiligenfiguren in den Flügeln ergänzen die Komposition. Das Schnitzwerk ist bestens erhalten und von hoher Qualität, sodass sich unwillkürlich die Frage erhebt, ob ein solches Kunstwerk von Anfang an für diese Dorfkirche bestimmt war, oder ob es ursprünglich einen anderen Standort hatte.

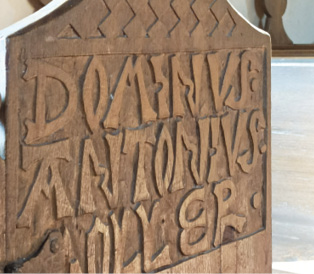

DOMINUS ANTONIUS MOLLER

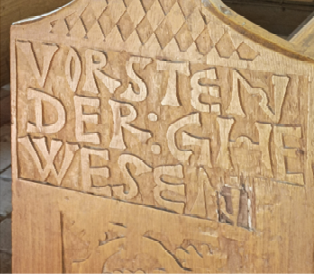

VORSTENDER GHEWESEN = Kirchenvorsteher

Sehr gewöhnungsbedürftig ist es aber, dass der gesamte Altar mit einer steingrauen Farbe überstrichen ist und keinerlei Farbspuren mehr zeigt. Die bekannte, 1753 gedruckte Chronik von Bekmann wusste dagegen zu berichten: „In der Kirche daselbst ist noch ein altar aus den Katholischen zeiten, der mit farben und gold schön gezieret, und im grossen fache das Marienbild hat nebst den worten: o Coeli Regina, ora pro nobis Deum.“ Eine Lenzener Chronik aus dem Jahre 1848 fügt dieser Beschreibung hinzu: „… jedoch fehlt seit kurzer Zeit das Gesimse über dem Altar mit dieser Inschrift.“ Heute findet sich auf der ebenfalls grauen Predella der bekannte Vers: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit! (Hebräer 13, 8) Wann dieser Altar eine so radikale und bedauernswerte Purifizierung erfahren hat, ist aus der einschlägigen Literatur nicht zu ermitteln.

Schaut sich nun der Besucher weiter um, entdeckt er eine Fülle von geschnitzten Inschriften, die das Gestühl und die Kanzel zieren. Zweimal ist auch an zwei verschiedenen Stellen klar und deutlich die Jahreszahl 1549 zu erkennen. Bei dem Gestühl handelt es sich also um ein recht frühes und zudem außerordentlich aufwendiges Beispiel der Umgestaltung einer Kirche nach der Reformation, die in der Mark Brandenburg bekanntlich erst zehn Jahre zuvor offiziell eingeführt worden war. Das Besondere an diesen Inschriften ist nun aber ihre Sprache: Sämtliche Texte benutzen nämlich das Plattdeutsche, das damals auf den Dörfern mit Sicherheit die ausschließliche Sprache des Alltags gewesen ist. Einige wenige Beispiele mögen dies illustrieren. An dem Gestühl vorn links ist zu lesen: DE. HERE. bEWAR. DINEN. INGANCK. VNdE. DINEN. VThGANCK. THO. DER. EWIGEN. SALICHEIT. AMEN. I.N.R.I. Bereits dieser eine Spruch zeigt, dass man sich bei der Auswahl der Texte nicht mit simplen Zitaten begnügte, sondern durchaus kreative Kombinationen vornahm, indem hier zum Beispiel Psalm 121, 8 und Hebräer 5, 9 kombiniert wurden.

Eine der Bänke verrät uns auch den Namen des damaligen Pfarrers, auf den gewiss der Entwurf für dieses Inschriftenprogramm zurückgeht: DOMINVS. ANTONIVS. MOLLER. Über ihn wissen wir allerdings nicht mehr als den bloßen Namen. Der Visitationsabschied von 1558 sagt aber immerhin über den Pfarrstelleninhaber: „possessor Er Antonius Moller, ist bei 16 jaren da gewest.“ Daraus wird man schließen dürfen, dass er ca. 1542 als evangelischer Prediger neu dorthin berufen wurde und sein Amt energisch in die Hand nahm. Auf jeden Fall hat er das reformatorische Anliegen von der Kirche des Wortes mehr als deutlich sichtbar gemacht und damit – für alle erkennbar – eine fundamental andere Richtung eingeschlagen als die am Altar sichtbare Heiligenverehrung. Wenn er tatsächlich bis etwa 1578 in Groß Warnow amtierte, ist er wahrscheinlich als junger Mann angetreten und sein Leben lang geblieben.

Eine andere Bank verheißt auch die Namen der Kirchenvorsteher mit den Worten: VORSTENDER: GHEWESEN, doch findet sich leider keine dazu passende Fortsetzung. Der Schnitzer wusste das Gestühl mit weiteren Motiven zu verzieren, so etwa mit Palmetten und Rosetten, Flechtbändern und springenden Hirschen. Auch zwei sehr volkstümlich gearbeitete Köpfe sind zu entdecken, deren Deutung vorerst im Verborgenen bleibt. Eine geschnitzte Bohle mit einem niederdeutschen Bibelvers, ebenfalls auf 1549 datiert, hat sich im Übrigen aus der Kirche Glövzin erhalten (heute im Museum Perleberg befindlich). Da Glövzin auf derselben Wegstrecke (der heutigen B 5) liegt, wird man mit einiger Sicherheit davon ausgehen können, dass hier derselbe Künstler am Werke war.

Viele Fragen des heutigen Betrachters bleiben unbeantwortet. War das Gestühl ursprünglich farbig gefasst? Hat man damals auch bei uns niederdeutsche Bibeln verwendet? Konnten die Dorfbewohner des 16. Jahrhunderts tatsächlich lesen und schreiben? (Groß Warnow hatte auch 1600 noch keinen Küster, der Schule hätte halten können). Jedenfalls hat es den Anschein, als ob das gesamte Gestühl zu einem späteren Zeitpunkt umgebaut worden ist. Immerhin hat man diese kostbare Handwerksarbeit nicht entsorgt, sondern wiederverwendet. Allerdings fällt es schwer, den ursprünglichen Zusammenhang zu verstehen. Mit einer kurzen Besichtigung der Kirche ist es daher nicht getan. Hier tut sich ein hochinteressantes Arbeitsfeld auf, auf dem sich Germanisten ebenso wie Kunsthistoriker und Theologen noch ihre Sporen verdienen können. Die Autobahn zu verlassen lohnt sich also allemal, in der Prignitz ebenso wie anderswo.