Der Bischof von Sükow

Rätsel um eine spätmittelalterliche Heiligenfigur

Gordon Thalmann M.A. ist Denkmalpfleger und Bauhistoriker. Er leitet den Sachbereich Denkmalschutz im Landkreis Prignitz und forscht darüber hinaus zur mittelalterlichen Sakralarchitektur und -kunst im nordostdeutschen Raum.

Wohl alle mittelalterlichen Kirchen besaßen einst Kunstwerke als notwendiges liturgisches und repräsentatives Interieur. Gemeint sind Altäre, Heiligenfiguren sowie auch Wand- und Deckenmalereien. Viele dieser prächtigen sakralen Ausstattungsstücke gingen über die Jahrhunderte verloren, so zum Beispiel im Zuge der Reformation oder im verheerenden Dreißigjährigen Krieg.

Unter dem Kircheninventar der mittelalterlichen Dorfkirche von Sükow befindet sich heute eine 96 cm hohe geschnitzte Holzskulptur eines Bischofs, die bisher, kunstgeschichtlich unbeachtet, allgemein in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert wurde. In den nachreformatorischen Kirchenvisitationen des 16. Jahrhunderts und in dem ersten Kunstdenkmalinventar der Westprignitz von 1909 ist das Kunstwerk erstaunlicherweise nicht in Sükow verzeichnet. Die figürliche Plastik taucht erstmalig in der DDR-Denkmalerfassung von 1972 in der Aufzählung der Sükower Kirchenausstattung auf. Zu dieser Zeit wurde der Bischof im ehemaligen Pfarrhaus von Nebelin aufbewahrt und später dann in das Pfarrarchiv nach Karstädt überführt. Das Wissen um diese spätmittelalterliche Skulptur ist dabei äußerst dürftig. Sie gibt bezüglich ihres Alters und ihrer Herkunft Rätsel auf, die kunsthistorischer und naturwissenschaftlicher Forschung bedurften.

Ikonografisch handelt es sich bei der Schnitzfigur des sogenannten weichen oder auch schönen Stils zweifelsfrei um einen christlichen Heiligen im Bischofsgewand.

Trotz fehlender Attribute (die Arme fehlen) lässt das Ornat (Amtstracht) vermuten, dass hier der im Mittelalter sehr beliebte Heilige St. Nikolaus dargestellt wurde. Die Skulptur ist aus Eichenholz geschnitzt und vollplastisch ausgearbeitet, d.h. auch die Rückseite wurde bildhauerisch gestaltet, sodass eine ehemals freie Aufstellung im ursprünglichen Kirchenraum oder in einem Retabel nicht auszuschließen ist. Der für das Kunstwerk verwendete Eichenholzblock wurde dabei nicht – wie sonst üblich – von seinem Holzkern getrennt und ausgehöhlt (dies sollte zu starke Trocknungsrisse vermeiden), sondern belassen, was entsprechende Trocknungsrisse begünstigte. Diese wurden noch unmittelbar während des Bearbeitungsvorganges durch kleine Ausspänungen mit Weichholz (wohl Linde) geschlossen, was darauf hindeutet, dass noch saftfrisches Eichenholz verarbeitet wurde. Dieser Umstand war die Voraussetzung für eine naturwissenschaftliche dendrochronologische Holzaltersbestimmung.

Farbfassung (Dirk Jacob)

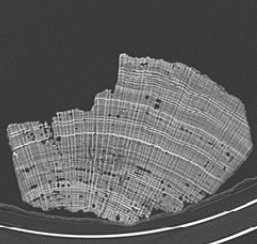

Da sich bei Kunstwerken dieser Art – anders als bei historischen Fach- und Dachwerken – normale Holzbohrkern-Entnahmeverfahren verbieten, war hier ein besonders sensibler Umgang mit der Skulptur gefragt. Aus diesem Grund wurden erstmalig in der Prignitz bildgebende Verfahren für die Holzaltersbestimmung eingesetzt. Am 11. Januar 2012 konnten auf Initiative des Autors und mit Genehmigung des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg mittels Computertomografen zerstörungsfrei mehrere Schnittbilder des Bischofs angefertigt werden. Diese Aufnahmen des Holzquerschnittes, die die Jahrringfolge des für die Skulptur verwendeten Eichenholzes zeigen, wurden für eine dendrochronologische Untersuchung im Deutschen Archäologischen Institut (DAI) in Berlin verwendet. Insgesamt konnten 108 Jahrringe vom Kernholz bis zur Außenkante ermittelt und gemessen werden. Somit wurde in Übereinstimmung mit vorhandenen Referenzdaten (Messkurven) das Holzalter der Schnitzfigur bestimmt. Laut DAI-Laboruntersuchung konnte das Alter des verwendeten Eichenholzstammes auf die Zeit kurz nach 1399 (d) datiert werden. Mit entsprechenden Verlusten im Waldkanten-/Splintholzbereich dürfte somit das Kunstwerk um 1410 entstanden sein. Weiterhin konnte damit auch die Holzprovenienz (Herkunft des Holzes) ermittelt werden. Hier wurde einheimisches

Eichenholz aus den umliegenden Wäldern der Region eingeschlagen, was darauf schließen lässt, dass auch die fertigende Schnitzer- und Fassmalerwerkstatt vor Ort ansässig war. Im Rahmen einer näheren Untersuchung zur ursprünglichen farblichen Gestaltung der Holzskulptur konnte durch den Diplom-Restaurator Dirk Jacob ein Großteil der verlorenen Farbfassung rekons-truiert werden, denn der Bischof zeigt sich heute holzsichtig. Dies war nicht immer so, denn wenige erhaltene Farbreste zeigen, dass die Schnitzfigur einst polychrom, d.h. mehrfarbig gefasst war.

Offensichtlich erhielt der Bischof in einer späteren Phase eine rückseitige grobe Abarbeitung, was eine offenbar zeitgleiche etwas hellere Fassungserneuerung bestätigt. Dadurch bekam die Figur wohl eine neue Funktion vor einem geschlossenen Hintergrund in einem Altarretabel, einem Sockel vor einer Wand oder vor einem Gewölbepfeiler. Wie aktuelle Forschungen der letzten Jahre belegen konnten, gab es also auch in der mittelalterlichen Prignitz und nicht nur in den großen Kunstzentren des Hanse- und Ostseeraumes leistungsfähige Schnitzer- und Fassmalerwerkstätten, die für die mittelalterlichen Kirchen der Region hochrangige sakrale Kunstwerke produzierten.

Eine Frage bleibt: Wo stand der Bischof, bevor er nach Sükow gelangte?

Eine Möglichkeit wäre folgende: Eine der wichtigsten Kirchen des Perleberger Pfarrbezirkes war einst die St. Nikolaikirche im gleichnamigen alten Stadtkernviertel von Perleberg. Diese prächtige Pfarrkirche wurde 1294 zusammen mit der St. Jacobikirche erstmalig in Perleberg urkundlich erwähnt. Bereits 1309 erfolgten erste Altarstiftungen. Ausgestattet war der Kirchenbau laut den Kirchenvisitationsprotokollen des 16. Jahrhunderts mit zahlreichen Kunstwerken und mindestens fünf Altären. Durch einen heftigen Blitzeinschlag brannte im Jahre 1632 der Kirchturm so stark, dass dadurch fast alle umliegenden Wohnhäuser des St. Nikolaiviertels in Brand gerieten und danach neu aufgebaut werden mussten. Die Kirchturmspitze wurde wegen der anfallenden Kosten nicht wiederhergestellt. In der Folgezeit verfiel der Sakralbau zunehmend und wurde zur Ruine. Spätestens 1772 erfolgte der vollständige Abbruch für Neubauprojekte (Kasernen der Gelben Reiter) auf dem alten Kirchenareal. Im Jahr 2023 konnten Teile des mittelalterlichen Pfarrkirchengrundrisses und des Friedhofs archäologisch freigelegt und dokumentiert werden.

Was an Kirchenausstattung aus der Perleberger St. Nikolaikirche und auch aus dem ebenfalls abgebrochenen städtischen Karmeliterkloster noch zu retten war, gelangte sicher in die umliegenden Gotteshäuser. Davon zeugen u.a. auch noch Reste alter Chorgestühle in den Seitenschiffen des Langhauses von St. Jacobi Perleberg, die wegen der Länge und der Anzahl dort ursprünglich nicht vorhanden gewesen sein können. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass dieses Kirchengestühl aus der eingegangenen Klosterkirche der Karmeliter stammt. Ganz ähnlich könnte es sich mit noch vorhandenen Retabeln und Einzelskulpturen aus dem ruinösen Sakralbau im St. Nikolaiviertel zugetragen haben. Ausstattung, die in den nahen Dorfkirchen fehlte dürfte aus den Per-leberger Beständen in die umliegenden Pfarrgemeinden gegeben worden sein. Dabei ist es natürlich verlockend, den Bischof aus Sükow als Titelheiligen St. Nikolaus mit der Perleberger St. Nikolaikirche in Verbindung zu bringen.

Abschließend bleibt jedoch zu sagen, dass sich die genaue Herkunft dieses außergewöhnlichen Kunstwerks nicht mit Sicherheit und endgültig klären lassen wird. Ungeachtet dessen bereichert die um 1410 gefertigte Schnitzfigur die Sükower Dorfkirche als eines der wenigen erhaltenen Kunstwerke dieser Zeit in der Prignitz. Die Qualität der handwerklichen Arbeit und Umsetzung ist als außerordentlich gut zu bezeichnen und braucht den Vergleich mit anderen überregional bekannten Werken nicht zu scheuen.