Christus vor dem Hohen Rat

Ein frühneuzeitliches Gemälde in der Sankt-Marien-Andreas Kirche in Rathenow

Gudrun Gleba forscht zur Stadt-, Kirchen- und Klostergeschichte und engagiert sich seit 2017 für die Kunst- und Kulturgeschichte im Land Brandenburg. Sie ist apl. Professorin an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg.

Es ist fast egal, von welcher Richtung aus man sich der Stadt Rathenow im westlichen Ha-velland nähert – als erstes grüßt das goldene Kreuz auf der Kugel der Turmspitze der Sankt-Marien-Andreas-Kirche. Seit Jahren gehört sie zu den Offenen Kirchen in Brandenburg. Derzeit werden im Inneren erhebliche Renovierungsarbeiten durchgeführt, die auch neue Erkenntnisse zur baulichen Entwicklung und der damit verbundenen liturgischen Nutzung bringen. So hat man zum Beispiel im Chorraum sechs Säulenfüße freigelegt, die davon erzählen, dass es einmal einen regelrechten Chorumgang gegeben haben muss, der sicherlich bei Prozessionen auch begangen wurde.

Trotz aller baulichen Maßnahmen bleibt die Kirche offen, soweit es irgend ermöglicht werden kann, nicht zuletzt aufgrund des großen Engagements vieler ehrenamtlicher Helfer ihres Förderkreises. Sie birgt für ihre Gäste zahlreiche kunsthistorische Schätze. Der älteste ist der Aufsatz eines gotischen Marienaltars um 1380 mit vier geschnitzten weiblichen Heiligenfiguren und der Gottesmutter mit ihrem Kind auf dem Arm im Mittelteil und sechs gemalten Apostelgestalten auf den beiden Seitenflügeln. Nicht minder interessant sind das Memorialbild, das 1571 der Stadtschreiber Andreas Nesen stiftete und die Geschichte des helfenden Samariters vor der ältesten Darstellung der Stadt Rathenow in mehreren Szenen entwickelt, sowie das Bild Simeon mit dem Kinde von 1779, gemalt von Bernhard Rode, einem Hofmaler Friedrichs II.

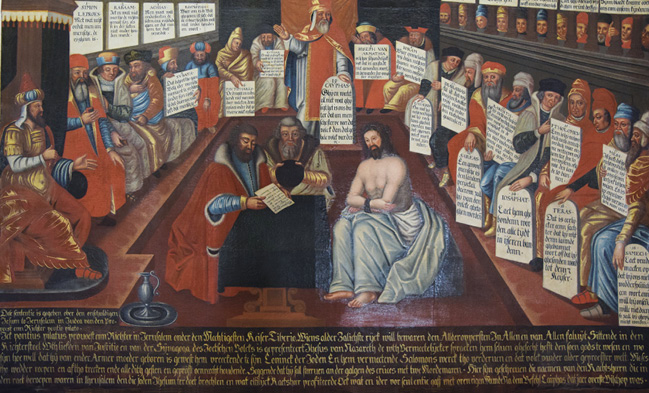

Uns interessiert heute das großformatige, mit Rah-men ca. 2,50 x 3,50 m messende Kirchenbild im Querformat: „Christus vor dem Hohen Rat“ oder „Das ungerechte Gericht“. Es gehört zu einer Gruppe von Darstellungen, die, ausgehend von spätmittelalterlichen kleinen Kupferstichen aus der Region der Niederlande, im Laufe des 17. Jahrhunderts zu großformatigen Bildern avancierten und überall in Europa Verbreitung fanden: von Spanien bis Schweden, von Südfrankreich bis nach Krakau in Polen. In besonderer Dichte aber ist dieses Bildmotiv in Mitteldeutschland auf der Linie Helmstedt (entstanden zwischen 1626, dem Todesjahr des Stifterehepaares, und 1645, wie es auf dem Rahmen vermerkt ist) – Tangermünde (1697) – Rathenow – Stölln (1701) zu finden, wobei nur das Bild in Stölln signiert ist und dadurch dem Maler Matthias Becker zugeschrieben werden kann, der auch mit etlichen anderen Objekten von weiteren Kirchen im Havelland verbunden ist. Unsicher ist das Entstehungsdatum des Rathenower Bildes. Es könnte das älteste sein oder das jüngste, entstanden noch vor dem Dreißigjährigen Krieg oder als Reaktion auf die durch den langen Krieg entstandenen, allgemeinen Verunsicherungen, wie sie die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts prägten.

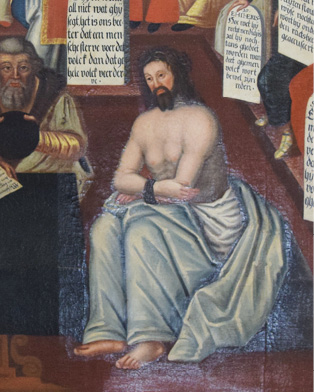

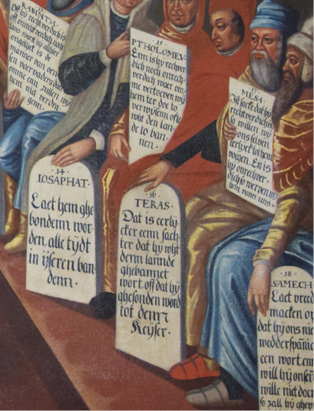

Was ist das Besondere dieses Kirchenbildes? Es verdichtet mehrere biblische Szenen und eine Abfolge von rechtlichen Schritten in einem Prozess, auf dem nach römischem Recht die Todesstrafe stand. Das Bild ist so konzipiert, dass sowohl das in der Frühen Neuzeit immer noch gängige Gewohnheitsrecht als auch das verschriftlichte, also das kodifizierte Recht, gleichermaßen erkannt werden können. Dargestellt ist ein Saal, der durch die umlaufenden und gegenüber dem Zentrum erhöhten Bänke an den Seitenwänden als Gerichtssaal zu erkennen ist. An drei Seiten sitzen neunzehn Mitglieder des Hohen Rates der Juden in der römischen Provinz Galiläa und diskutieren heftig darüber, wie der ihnen vorgeführte Delinquent zu bestrafen sei. Ein Be-trachter, der vor dem Bild steht, schließt quasi den Gerichtssaal zu seiner Seite hin ab und ist damit aufgerufen, ebenfalls Stellung zu beziehen. Der Angeklagte sitzt, den Oberkörper entblößt, mit gebundenen Händen, nur mit einem weißen Lendentuch bekleidet, in der Mitte des Raumes. Ein heller Strahlenkranz umgibt sein Haupt. Er ist der einzige, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Alle anderen scheinen sich, so drücken es Mimik und Gestik aus, in heftiger Erregung zu befinden. Wir sehen die jüdischen Mitglieder des Hohen Rates, Kaiphas, als ihr Vorsitzender zwei Stufen erhöht stehend, der römi-sche Statthalter Pontius Pilatus auf der linken Seite unter einem Baldachin thronend, zwei deutlich kleiner darge-stellte Gerichtsdiener, umgeben von diversen Büchern und eifrig in ein Buch schreibend, Vertreter des Volkes, die durch die Fenster hereinschauen und gestikulieren. Die Mitglieder des Hohen Rates tragen Gewänder, die an orientalische Bekleidung denken lassen, sind aber sonst durch keinerlei Typisierungen als Juden erkennbar. Sie stützen sich auf Schilde, die an Sprechblasen erinnern, in denen sie ihre Positionen kundtun. Sie sind sich keines-wegs einig: Da gibt es solche, die für eine schnelle und gnadenlose Vollziehung der Todesstrafe gegen einen Mann votieren, der das Volk aufwiegele. Es gibt solche, die sich für eine Verbannung ins Exil oder die Überstellung nach Rom aussprechen. Und es gibt solche, die danach fragen, welcher Rechtsbruch denn überhaupt vorläge, auf dessen Basis man eine Anklage erheben könne.

Die Texte sind, im Gegensatz zu den Vergleichsbildern, nicht auf Latein oder Mittelhochdeutsch, sondern auf Mittelniederdeutsch formuliert. Die Sprache erscheint anfänglich fast unverständlich; die Sätze wer-den jedoch klarer, wenn man sie sich laut vorliest und Kommata hinzudenkt, um Sinneinheiten voneinander zu trennen. Dabei entsteht im Kopf des Betrachters nicht nur unweigerlich jener Geschehensablauf, wie er durch die Evangelien kanonisiert wurde, sondern in der Kombination aus bildlicher Darstellung und Texten können die verschiedenen Abläufe eines komplizierten, aber aus der Gegenwart des 17. Jahrhunderts bekannten Rechtsgeschehens nachvollzogen werden. Die umfangreiche Selbstdarstellung und letztlich der Urteilsspruch des Pilatus stehen unter dem Bild. Seinen sicherlich meist rezipierten und zur sprachlichen Re-dewendung gewordenen Ausspruch „Ich wasche meine Hände in Unschuld“ liest man dort nicht, aber auf dieses Sich-Selbst- Reinwaschen verweist die Bildmotivik mit einer großen Wasserkaraffe neben dem Thron des Statthalters.

Die Bildkonzeption ebenso wie die Ausführung in Rathenow unterscheiden sich in zwei Punkten deutlich von den Vergleichsbildern in Helmstedt, Tangermünde und Stölln. Dort wurde auf eine gewisse schmuckvolle Ausgestaltung des gemalten Bildraumes Wert gelegt, z.B. mit akkurat gemalten schwarzweißen Bodenfliesen oder kunstvoll in Falten drapierten kostbaren Vor-hängen. Vor allem aber geben die drei anderen Bilder ihre jeweiligen Auftraggeber an. In Helmstedt ist es ein Bürgermeisterehepaar, in Tangermünde die Witwe eines verstorbenen, begüterten Ratsherrn, in Stölln das adelige Ehepaar Otto und Hedwig Ursula der Familie von der Hagen, die dort die Patronatsherren waren. In Rathenow fehlt ein solcher Hinweis. Gemutmaßt wurde, dass städtische Ratsherren die Auftraggeber gewe-sen sein könnten, die sich dann auch gleich selbst indas Bild hineinmalen ließen. Aber würde ein Ratsherr zustimmen, sein Konterfei auf einem Bild verewigt zu sehen, das letztlich die Verurteilung Christi zum Tode durch seine Richter zeigt? Es muss wohl zum jetzigen Zeitpunkt sowohl offenbleiben, wer das Rathenower Bild malte, als auch, wer es in Auftrag gab. Nicht einmal die Restaurierungsarbeiten, die die Diplom-Restauratorin Annett Xenia Schulz 2023 am Bild ebenso wie an dem noch originalen Rahmen vornahm, konnten zu diesen Fragen neue Erkenntnisse bringen.

Im Sommer des Jahres 2022 beschäftigten sich ganz verschiedene Disziplinen auf einer Tagung, die im Chorraum der Kirche stattfand, mit diesem Bildmotiv. Vertreterinnen und Vertreter der Rechtsgeschichte, der Geschichts- und Kunstwissenschaften, der Theologie und der Kulturwissenschaft näherten sich dem Bild auf jeweils verschiedene Weise und fanden ganz unterschiedliche Zugänge. Die Beiträge erscheinen in die-sem Jahr als Tagungsband in der Herausgeberschaft von Prof. Dr. Matthias Asche (Landesgeschichte, Universität Potsdam), Prof. Dr. Judith Becker (Kirchengeschichte, HU Berlin) und apl. Prof. Dr. Gudrun Gleba (Kulturgeschichte, Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg). Es war im besten Sinne eine offene Diskussion in einer offenen Kirche, die alle Interessierten einlud, vorbeizu-kommen und sich selbst davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, auf dem Kirchberg von Rathenow die Schätze der St. Marien-Andreas-Kirche zu erkunden.